目次

- 1 スリングショットって何?

- 2 スリングショットの道具を揃えよう

- 3 さぁ、スリングショットを撃ってみよう

- 4 スリングショット初心者が1日30分3日間の練習で1cmの的に当てられる練習上達法(動画)

- 5 公式競技に挑戦してみよう

スリングショットって何?

スリングショットとは一言でいえば「パチンコ(ゴムパチンコ)」です。

50代以上の男性の方なら子供の頃に一度はやったことがあるのではないでしょうか。

「あぁ、よくスズメを撃ったよ」なんていう方もいらっしゃるかと思います。

そのようなことを現代社会で言うと「とんでもない!むやみに生き物を撃つなんて!」となりますが時代背景を考えるとそのようなこともある程度許容されていた時代でした。

そんなスリングショット(ゴムパチンコ)ですが、構造はいたって簡単。画像をご覧の通り、Y字型の木製の本体にゴムチューブを張り、一方は皮などで作った弾受け(ポーチ)に弾を入れて弾受けと一緒につまんで引っ張り指を離すと弾が飛んでいくという、いたってシンプルな仕組みの道具です。

スリングショットの歴史自体は実のところ、はっきりしていません。

しかし、その歴史はアーチェリーや弓矢と同じく武器から始まったと言えるでしょう。

では、スリングショットの『スリング』とは一体何でしょうか?

写真は有名なミケランジェロ作のダビデ像です。

彼が左手に持ち肩に担ぎ上げているものとは?

そう、これがスリングなのです。

ダビデといえば旧約聖書で巨人ゴリアテとの戦いに挑んで、投石器で石を投げつけ倒した。この投石器がスリングなんですね。

また、スリングショットはカタパルト(Catapult)とも呼ばれます。

カタパルトとは、よく外国映画で中世の戦争シーンに出てくる大きな石を城などに撃ち込む投石機のことで、古く日本でも応仁の乱の際に『飛砲』という投石機が使用されたことが古書に記録されているようですが、今日、私たちがスリングショット(ゴムパチンコ)と呼ぶものはゴムが発明されてからということになりそうです。

ゴムが発明されてからでも、どの国の誰が?となると不明であったり、諸説あるようです。アメリカのSaunders社の『ファルコン』が有名ですが、ファルコンはおろかスリングショットという名称が世に出る遥か以前でも日本のパチンコ(ゴムパチンコ)にあたるFLiPといわれるものがあったそうですし、世界を見回してみてもあらゆるところで使われていることを考えると、どうやら自然発生的に出来上がったのではないかと考えるのが妥当かもしれません。

ひるがえって現代。スリングショットは海外ではアメリカやヨーロッパを始めとして、ロシア、東南アジア、中東、そしてお隣の中国でも大変な人気で一大スポーツとして認知され、世界スリングショット協会(World Slingshot Association)主催にて世界大会も開催されていますし、もっと小規模な大会・競技会となるとその数は数えきれないほどあります。

特に中国では、China Slingshot Club Champions League(CSCC)として毎年上海で大会が開かれていますし、その競技人口は3万人ともいわれ、老若男女スリングショットをスポーツとして競技として楽しんでいます。

また、競技のみならず、スリングショットを撃つということ自体楽しいものです。一点を狙いすまし、そして撃つという行為そのものが集中力を高めますし、思い通りに当たった時の快感たるやアーチェリーや弓道、エアガンスポーツに勝るとも劣らないものであると言えます。

さらに、スリングショットは猟に使用することもできます。当協会では特に前面に押し出してアピールはしませんが、自由猟というジャンルに分類され、現状は免許もいらないため狩猟愛好家の間では密かなブームとなっているようです。もちろん猟期やルール、持ち運び方法など、狩猟免許に準じて厳守しなければいけませんが、一つの楽しみ方、可能性としてスリングショット猟というジャンルもあります。

我が国においてはまだまだ『危険』『子供の遊び道具』といったイメージ程度にしか認識されていないスリングショットですが、海外においては『スリングショットをオリンピックの公式種目に!』との声が盛んです。

幕末の黒船来航、明治維新ではないですが、海外に遅れを取ることなくスポーツとして認知を広め、国際大会で表彰台に登れる人材が出てくるよう当協会としても認知、教育、競技会・大会の開催、啓蒙啓発に取り組んでいきたいと考えています。

スリングショットの道具を揃えよう

シューティング自体の楽しみ、競技会・大会、狩猟などなど、スリングショットに興味が出てきたのではないかと思います。

では、スリングショットを始めたい!と思った時、どこで手に入るのか?どんな道具を揃えればよいの?初心者がまずは試しにスリングショットをやってみたい!という場合はどんなスリングショットを選べばいいのか?ここではそれらについてお伝えします。

スリングショットどこで売ってる?

はじめにお断りしておきますが、日本国内では製造・販売を一貫して行っているスリングショットメーカー、専門店は存在しません。

いえ、存在しないというと語弊があるのですが、今、インターネットで「スリングショット」と検索すると販売しているところはあるにはあるのです。

なぜ、このような曖昧な表現をしているかというと、海外のスリングショット界で通用するようなスリングショットを取り扱っているところが全くといっていいほど無いのです。

確かに検索をすると、筆頭に出てくるのがアマゾンですし、防犯用品を扱っているショップがあったり、個人が趣味の延長で輸入販売しているショップはあります。しかし、見てみるとどちらも海外レベルからいうと大変遅れているレベルの機種しか見当たりません。

アマゾンでは、いわゆる中華製と呼ばれるスリングショットであったり(中国のスリングショットが全て悪いわけではありません。後述しますが中国はスリングショット先進国です)、いわゆるファルコンタイプと呼ばれるものしか見当たりません。防犯用品ショップもファルコンタイプ一辺倒ですし(ファルコンタイプについても後述します)、あるいは子供のおもちゃレベル、害獣対策用と謳った粗雑なものばかりです。

当協会理事長も、近年スリングショットを再開するにあたってまずはアマゾンから購入しましたが、最初に購入したものが中国の出品者だったらしく、届かないにも関わらず届いたことになっているという憂き目にあいましたし、最近でも当協会会員が同様の目にあい、返品返金の手続きも非常に煩雑で、実際は返品返金されずに泣き寝入りしてしまったという事例が報告されています。

アマゾンは商品も豊富で国内商品であれば翌日に届く、プライム会員であれば送料無料など非常に良いプラットフォームだと思いますので、海外出品ショップの管理の徹底や返品返金の手続きがスムーズに進められるよう改善をお願いしたいところです。

国内がそのような現状ならいっそのこと海外へ目を向けてみましょう。

ズバリ、おすすめは以下の3つです。

アメリカ Simple Shot

https://simple-shot.com/

中国 GZK Band

https://www.gzkband.shop/

中国 AliExpress

https://aliexpress.com/

その他にもイギリスのPro-Shot Catapultsや中国のSnipersling、アメリカのスリングショットYoutuberのZachary Fowler氏のWebショップなど、海外にはたくさんありますが、まずは上記の3つを押さえておけばよいでしょう。

海外通販?危ないのでは?ちゃんと届くの?など、海外通販を利用したことのない人にとっては不安かもしれませんが、Simple ShotにしてもGZK Bandにしても経営者本人がスリングショットが好きで、しっかり顔出ししてYoutube動画もアップしていますし、世界に向けてWebサイトショップを公開していますので安心です。

海外サイトなので英語表記ですが、英語が苦手な方でも現在ではWebブラウザの翻訳機能がかなり向上していますので、ページ丸ごと翻訳してしまえば日本語表記になりますので問題なく購入手続きをすることができます。

当協会理事長も、Pro-Shot Catapultsを除いてSimple Shot、GZK Band、AliExpress、Snipersling、Zachary Fowler氏のショップから何度も購入していますが届かなかったことは一度もありませんし、クレジットカード決済がメインですがセキュリティもしっかりしていて安心して買うことができます。

ただし、AliExpressを除いて各社は自前のWebサイトショップですので送料はそれなりにかかります。

AliExpressは言ってみれば中国版アマゾンのようなECサイトプラットフォームで母体はあのAlibabaグループです。インターネットで検索すると「怪しい」「届かない」等書かれていますが、これまでそのようなこともあったようですが、当協会理事長も会員も届かなったことはまずないとのことですし、誤配で間違った商品が届いた時も速やかに送り直してくれるなど対応も向上しているといいます。

なんにしても、価格と送料が激安なのが最大の魅力ですし、スリングショットのデザインは中国ショップがほとんどということから中国っぽいデザインが多いですが、気にならない方や初心者にこそお勧めであるといえます。

【補足】

冒頭で国内で製造・販売を一貫して行っているメーカーは無いと記載いたしましたが、日本国内で初のスリングショットメーカーが誕生しました。詳しくは「初心者におすすめのスリングショット」の項にてお伝えします。

スリングショットの選び方

はじめてのスリングショットはできるだけシンプルなもので販売実績が多いものを選ぶと安心です。

とかく初心者ほど昔見聞きしたことのあるファルコンタイプであるとか、照準器やレーザーサイトがついたようなものなどゴツい(カッコいい?)ものを選びたくなりますが、ちょっと使っていくと必ず後悔します。

ファルコンタイプは付属のゴム(チューブが多い)が非常に強いため、初心者はまず引ききることができませんし、いわんやレーザーサイトなど全く意味をなしません。照準器については有効なものもありますが、初心者はどれが有効か分かりにくいですし、そもそも照準器が意味をなす腕前がまだありません。シンプルな販売実績が多いものを選びましょう。

そのような観点で考えつつ・・・

・スリングショット(本体・ゴム・ポーチ付)

・弾(スチールorクレイorプラスチック)

まずはこれだけでOKです。これだけ揃えれば、まずはスリングショットがどんなものか?を体感することができるでしょう。

本体・ゴム・ポーチがセットになったスリングショットはAliExpressであれば送料込で1500円から高くても3000円程度で手に入れることができますし、弾も素材によって多少変わりますが、アマゾンで100発程度から300発くらい入って1000円ほどですから2500円〜4000円ほどというリーズナブルな価格で揃えることができます。

スリングショット本体をアマゾンで買うのはお勧めしませんが、弾については日本のショップ(国内生産・輸入含めて)も多いため、弾はアマゾンで購入が手軽だと思います。

まずは、スリングショットとクレイ弾だけ買ってみて、人や周りに建物などがない、ターゲット後方の安全な場所で空き缶を撃ってみてください。クレイ弾であれば素材が泥、粘土ですからすぐ自然に帰るので弾を回収する手間も省けます。

空き缶に当たる音や次第に缶が壊れていく様子が見れることで飽きずにスリングショットシューティングを楽しめることと思います。当協会理事長もここから入りました。

初心者におすすめのスリングショット

文章だけだと中々イメージがつかみにくいかもしれませんね。

ズバリ具体的にご紹介しましょう。

Simpleshot ScoutLT(シンプルショット スカウトLT)

当協会理事長がスリングショットを再開するにあたって初めて買ったスリングショット。これより一回り大きいScoutXTもありますが、日本人の手にはLTのほうが合うと思います。

ゴムが2セット付属していますし、取り付けもネジで締めるだけと簡単です。価格が40ドル+送料がかかるので少々高めではありますがOTTとTTF両方に使えます。初心者から上級者まで長く使えるモデルだと言えるでしょう。

※現在スカウトLTは廃盤となり、より洗練されたスカウトLT2となっています。(2025年9月7日更新)

Simpleshot Sparrow(シンプルショット スパロー)

スリングショットYoutuberのZachary Fowler氏デザインのモデルで、氏のWebショップでももちろん販売しています。

非常にシンプルの極みで膨らみが手にフィットし持ちやすいモデルです。ゴムバンドの取り付け方法はOTT。ゴムを細いゴムで巻きつけるタイプで一手間かかりますが慣れれば全く問題ありません。価格は20ドル+送料。

弾弓工房 ONE STEP2(スリングショットメーカー ワンステップ2)

木製スリングショット作家、庵野 吽氏が製作&当協会理事長監修のスリングショット。

当協会理事長が今までの経験値を随所に詰め込み、フラットな作りながら25mmと厚みを持たせ、庵野氏が握りやすさと丈夫さを兼ね備えるべく作り込まれました。

ゴムバンドの取り付け方法はOTT直巻式。フォーク幅は内側で45mmと一見狭いようですがフォーク幅を広くとりフォークヒットを避けるよりも「初心者がスリングショットを楽しめる」「初心者でも当てられる」ことに特化した実を取ったモデルです。

過剰なデザインを避け、材質に杉を使うことで握り心地は優しく丈夫。初心者から上級者まで使えるリーズナブルなスリングショットに仕上がったといえるでしょう。価格は表示価格2000円だが当協会会員は割引あり。詳しくは弾弓工房までお問い合わせを。

KATANA CUSTOM SLINGSHOTS 小烏丸2(カタナ カスタム スリングショット KOGARASUMARU2)

公式競技2024年全国ランキング1位の日本スリングショット協会理事長 室賀博之主宰のHDPE(高密度ポリエチレン)をメインとしたスリングショットの専門店。日本刀のように切れ味鋭い命中率を上げるスリングショット、撃って楽しいスリングショットのプロショップ、カスタムメーカー(自分だけのオリジナルカスタムスリングショット相談可)

写真は、まずは持つべき1本のオールラウンダーなスリングショット『小烏丸』の後継機。小烏丸の良い部分は継承し、かつ、各部を全面的に見直し、こだわり抜いて作り上げました。名称の由来は、平家重代の名刀、現存する最古の日本刀と言われる「小烏丸」から。

命中精度で一番重要なフォーク先端の角部分は継承しつつも、全体的なラインを一回り大きくとり、さらにフォークからグリップに流れるカーブを緩やかに変更。これにより、フォーク先端近くまで持てない初心者でも自然なグリップで安心な位置でありながら、ゴムに負けずに保持することが可能になりました。

中級者・上級者にとっては目で見ずとも触るだけで感覚的に好みのグリップ位置を探し出せる絶妙なラインとなっています。

フォーク全体幅は85mmから90mmに変更。アンカーポイントが高めの方にとってはフォーク角部ドンピシャでピンポイントを狙えるタイトな狙い点を提供。また、比較的初心者初級者の方に多いアンカーポイントが低めの方にとっては、フォーク角部上に狙い点を乗せるタイト過ぎないエイミングが撃ちやすさ当てやすさに繋がっています。

当協会理事長の常用スリングショットでもあります。価格は5300円。当協会会員には特別価格あり。詳しくはウェブサイトを。

上記4モデルはあくまでも一例。一例ながらどれも過剰なデザインや意味をなさない照準器などは付いていないシンプルなスリングショットだと思います。初めての方はスリングショット選びに失敗したくないもの。上記4モデルの画像や内容をよく読み、自分のスリングショットを探してみるのも楽しいかもしれませんね。

良くも悪くも有名な “いわゆるファルコン”

「ファルコン」と聞けば、スリングショットに興味が無い人でも一度は聞いたことがあると思います。

ファルコンという名称はアメリカのSaunders社の開発で日本でも有名ですが、現在、世界の各社がこのタイプのスリングショットを販売していますので、ここでは『いわゆるファルコン』と呼ぶことにします。

ファルコンを語る前に、もう一度スリングショットの歴史に触れないわけにはいかないでしょう。再度、詳細にスリングショットの歴史に触れながら、それがどのようにファルコン誕生へと結びつくのかを追っていきたいと思います。

『スリングショットって何?』の項で、ファルコンはおろかスリングショットという名称が世に出る遥か以前でもアメリカでは『Flip』といわれるものがあったと書きました。

ゴムが発明されてからどこの国でも子供を主体に古タイヤのチューブなどを使って、そのような形の遊具を作っていたのでしょう。パチンコ=Flipと考えても良さそうですが、このタイプのスリングショットは実際問題、どこの国の誰が?となるともはや不明です。

ただし、加硫ゴム(vulcanized rubber:伸ばしても元に戻ろうとする性質のゴム)の誕生が1840年代のチャールズ・グッドイヤーの開発以降ですから、まずはアメリカで製品実用化され、アメリカの子供たちがFlipを使って遊び、次第に各国に加硫ゴムが広まったと考えると、現時点ではアメリカ発と言ってもよさそうです。

※全世界のスリングショットの歴史を調べるには限界もあり、ここでは主にスリングショット先進国でもあるアメリカでの流れを追っていくことでスリングショットそのものの歴史に迫れるのではないかと思います。詳しい方がいらっしゃいましたら当協会までお知らせ下さい。

1880年:オーヴィル・カーティス氏がペレット(小さな球)または矢を発射するためのカタパルト(またはスリングショット)の特許を申請。

1897年:D.S.グリーン氏がゴムと本体の間にコイルスプリングを使用して接続を強化する特許を取得。

※サンダース社ファルコン付属小冊子より抜粋引用。

などなど、これ以降もアメリカではスリングショットに関する特許が各地で申請されていきます。

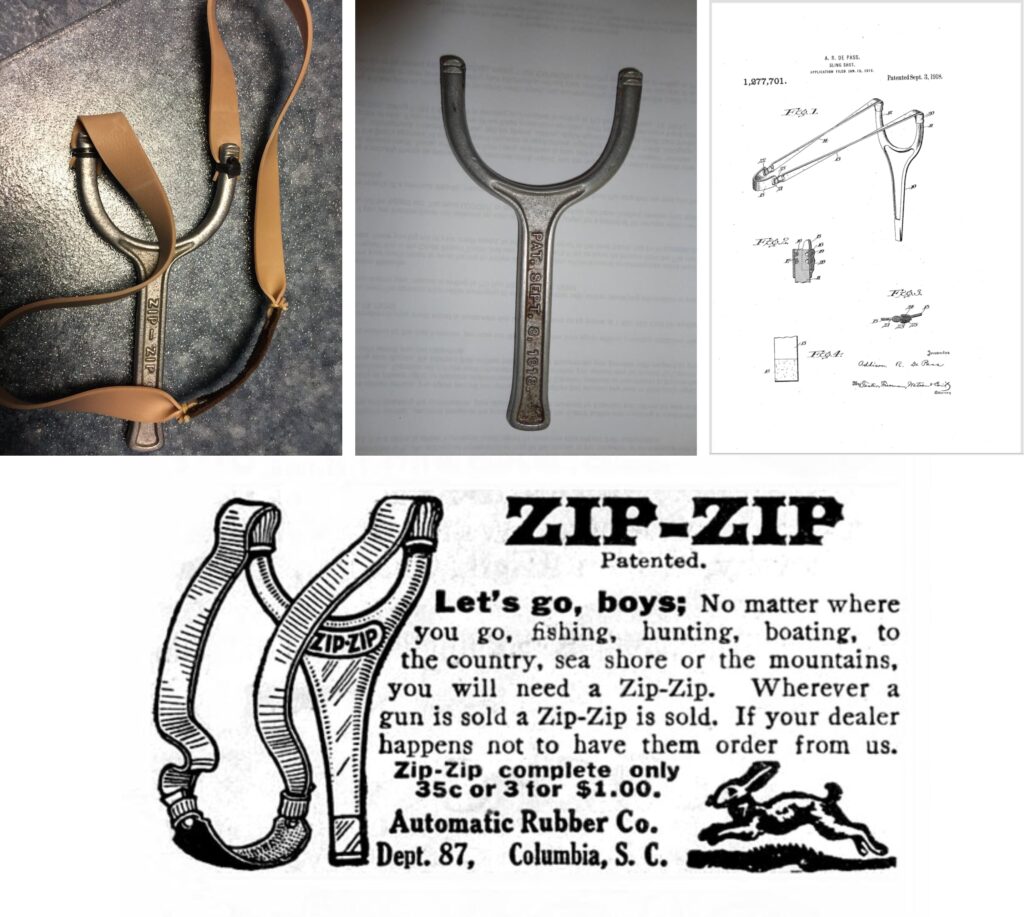

そのような背景の中、アメリカで1918年『The Zip-Zip』と呼ばれる鋳鉄製(アルミ製とも)のスリングショットが特許を取得し初めて商業生産されます。

1927年には雑誌に広告も掲載されました。

ちなみに開発者、メーカーは不明です。

写真を見るとまるで工具のようですね。さらにゴムの取り付け方法はOTTであることが特許からも伺えます。

高さは5 1/8インチといいますから13cmくらいでしょうか、ポケットスリングショットという表現にぴったりですね。

そしてさらに時代は下り1948年、今度はWham-O(ワムオー)社がアッシュ材と平ゴムを使ったスリングショットを販売します。

ここまでを見ると、スリングショットのゴムは最初が平ゴムタイプで後にチューブタイプが使用されていったということが見てとれますね。

このような流れの中、さらに特許申請が続いていきます。

1920年:J.スミスウイッチ氏が折りたたみ式スリングショットの最初の特許を取得

1929年:E.S.スミス氏が折りたたみ式スリングショットを小型化

1947年:W.C.ライト氏が初の手首固定式のスリングショットの特許を取得

1954年:初めての実用的な手首固定式のスリングショットがサンダース社によって導入

※サンダース社ファルコン付属小冊子より抜粋引用。

ここにきて、ようやくアメリカ本国であの『いわゆるファルコン』が市場に流通するようになります。

1976年:サンダース社のセルフセンタリングポーチ(弾をポーチの中心にセットしやすくするデザイン)は、2列のセンタリングビーズを追加することで完成。

※サンダース社ファルコン付属小冊子より抜粋引用。

これを持って、今、私たちが手にできる『いわゆるファルコン』が完成したといってもいいかもしれません。

しかし、いつ頃日本で輸入販売されるようになったかというとはっきりしません。当協会でも現在日本で『いわゆるファルコン』を扱っているショップHP等を調べてみましたが、日本初導入を主張されているところはなく、日本伝来がいつなのか?は全くもって不明です。

当協会理事長も若かりし頃、スリングショット(ゴムパチンコ)に再び興味を持ちはじめ、2006年8月18日に初めてサンダース社のファルコン2とデイジー社のマークスマンを購入しました。

従って、1976年〜2006年、この間30年のどこかのタイミングで日本に輸入販売が始まって、その斬新なスタイル・販売マーケティング戦略によって一気に広まったと考えるしかなさそうです。

しかし、この間、またはそれ以前・以降でも、本来絶対に起きてはならぬことですが、スリングショットによる事件がいくつか起きてしまっています。

調べてみると「スリングショットによる事件」という事実の公表のみで『どんな機種のスリングショットか』についてはまったく名言されてはいません。

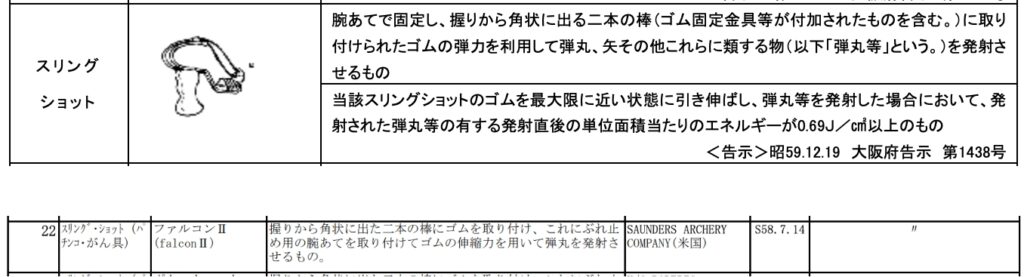

全国の多くの自治体の有害玩具指定にも機種名称の記載は少ないものの、あきらかに『いわゆるファルコン』の絵が載せられているものもあるようですし、埼玉県に至ってははっきりと機種名・社名が記載されています。

恐らく、事件・事故・いたずらを含めて、そうしたあってはならぬことが広がったことにより指定ということになったのでしょう。

青少年への適切な啓蒙啓発、教育も無しに利益追求を優先してきた結果とも言えるでしょうし、スポーツと捉えずに武器・有害なものと処理する我が国の体質にもあると言えるでしょう。

ただし、これは『いわゆるファルコン』そのものが悪いのではないのは明白です。『いわゆるファルコン』も車や包丁と同じくただの物体に過ぎません。そこにあるだけでは事件・事故・いたずらは起きようがありません。それをどう使うか?安全な使い方を教えるのか教えないのか?は「人」にかかってきます。

従って、当協会では「安全なスリングショットの使用を啓発し正しい技術普及に努め会員同士の交流と情報共有を図り公式競技の普及と発展を支援し国際レベルで活躍できる人材を育成する」という観点からも、スリングショットスポーツの国内認知・普及を目指していきたいと考えています。

当協会の公式競技においては『いわゆるファルコンタイプ』は、リストブレース(手首固定)の無いもの、ゴムと本体の装着位置が本体を持った手より前に出ないもの等を条件に使用を認めていますが、現代においては取り回しやすさ、初速、精度等、最新タイプの平ゴムタイプに大きく遅れを取るため『いわゆるファルコンタイプ』はすでに海外でも「Old School(古臭い、時代遅れ、懐かしい、昔ながらの、古き良きもの、といった意味)」とされ、競技や大会ではほとんどと言っていいほど使われていないのが現状です。

『いわゆるファルコンタイプ』の当協会公式競技での使用について詳しくは規約・公式競技のページを参照してください。

スリングショットの種類

現代のスリングショットは様々な形状・デザインのものがありますが、その基本構造は誕生当時とほぼ変わりません。

冒頭でもお伝えしたように「Y字型の本体にゴムを張り、その反対側にポーチ(弾受け)を取り付ける」大雑把に言えばこれだけです。

しかし、唯一変わっているのが本体とゴムの取り付け位置の違いです。

OTT(Over The Top:オーバー・ザ・トップ)

TTF(Through The Fork:スルー・ザ・フォーク)

この項では、それぞれの違いと利点などについてお伝えします。

OTT(Over The Top)

オーバー・ザ・トップとは、弾がスリングショットのフォーク(Y字の二股部分)のトップ(上部)をオーバー(超えて)していくためOTT(Over The Top)と言います。

この利点は弾の進路が手や指からTTFより若干離れているため、フォークヒット(フォークに弾が当たること)や手指に弾が当たってしまうリスクを軽減しやすいという点にあります。

また、ゴムを引いてターゲットに狙いを定める際、スリングショットの角で狙いをつけやすく、さらにゴムを正しく引くとターゲットまでゴムが一本の線として見えるため初心者でも狙いやすいことがあげられます。

欠点は、その反面、ゴムの取り付け位置とスリングショットを支持している手首がTTFより離れているため、わずかながらも手首にかかるテコの作用が大きくなり、ゴムを引くのが重めに感じることです。

それによってスリングショットを支持している手に震えが大きくなりやすいということもあります。※詳しくは画像参照。

TTF(Through The Fork)

スルー・ザ・フォークとは、ゴムの取り付け位置がスリングショットの側面にあり、弾がフォーク(Y字の二股部分)の間をスルー(通り抜ける)していくためTTF(Through The Fork)と言います。

この利点はまさにOTTと正反対。ゴムの取り付け位置とスリングショットを支持している手首がOTTより近いため、手首にかかるテコの作用が小さくなり、ゴムを引くのがわずかながらも軽めに感じることです。

また、多少なりともスリングショットを支持している手に震えを抑えるのに役立つと言えます。

欠点は、弾の進路が手や指がOTTより近いため、フォークヒット(フォークに弾が当たること)や手指に弾が当たってしまうリスクが多少高まるという点にあります。

また、ゴムを引いてターゲットに狙いを定める際、フォーク側面に平状にゴムがあるため、ゴムの中心を自分で見定めなければなりません。ただし多くのTTFスリングショットのフォーク側面には窪みが設置されているため、そこが中心であると判断できるでしょう。

さらに、ゴムを正しく引いてターゲットまで狙いを定める際、上下のゴムが平状であるためズレが無いよう一本の帯状に重なるようにする必要があります。※詳しくは画像参照。

市販品か自作か

スリングショットはそのシンプルな構造から自作することも容易です。

中学生くらいの子供にも「これを作ってみて」と言うと、恐らく二股の木の枝を探してくるでしょうし、ちょっと考えれば古タイヤのゴムを使おうとしてみたり、ポーチは皮のハギレを両親にねだるかもしれません。

Youtubeなどの動画投稿サイトでも『スリングショット 自作』と検索すれば多くの動画がヒットしますし、それらを見て自分なりのスリングショットを作ってみるのも楽しいかもしれません。

動画は当協会副理事長が一枚の板から切り出して作るまでを追っています。一つの参考にしてみてください。

ただ、工作が苦手な方や作るのが面倒と感じる方にとっては購入してしまったほうが早いと思います。

前述した通り、AliExpressであれば、ほぼほぼ送料込みで2000円以下で買えるスリングショットがたくさんヒットしますし、ゴムもポーチも付属してきます。

スリングショットのゴムとポーチについて

スリングショットを自作する際は、平ゴムと皮等を買ってきてポーチとセットになったゴムを作らなければいけませんし、AliExpressなどで買うにしても付属してくるゴムのセットは1つくらいなので、切れたりしたらまた手に入れる必要があります。

また、ポーチにしても、たとえ皮製であったとしても使っていくうちに伸びたりヘタったりしてきます。あまりにも伸びてクタクタになったポーチは弾の保持性が良くないので、使いすぎてヘタったなと感じたら交換時期です。

スリングショットに使う平ゴムはほとんどが1mm以下ですので、もって300発から400発、もたなければ100発以下の使用頻度でも切れたりします。そのため予備のゴムとポーチがセットになったもの(バンドセットと言います)を持つ必要が出てきます。

まずは市販品から試してみる

AliExpress等でスリングショット本体が売っているなら、もちろんバンドセットも販売されています。

ゴムの厚さも自分で作るほどには種類豊富ではないですし、ポーチの選択余地もまずありません。長さやテーパー度合いも一定に決められている場合がほとんどです。

ただ、まったく初めての初心者であれば、自分に合うゴムの厚さや長さ、テーパー度合いなど分かりようもありません。

そういった事柄を知るためにも、自分で作る手間もなくリーズナブルな価格なので、まずはこのような市販品を試してみるといいでしょう。

自分で作りたくなってきたら中級者入り

スリングショットが好きになって、どんどん練習してある程度当たるようになってくると楽しさが倍増してきます。

と同時に手持ちの道具に不満が出てくるのもこの頃です。

インターネットやYoutube動画を見て、

「こんなポーチ使ってみたいな」

「今使ってるゴムはちょっと薄い(厚い)んじゃないかな」

「自分に合うゴムの長さって◯◯cmだけど売っていない」

「色々試して自分好みのテーパーを見つけたい」

このように考えだしたらあなたはもう中級者の仲間入りです。腕前も初心者の頃とは違ってかなり上がっていることでしょう。1段階ステップアップしたかもしれませんね。

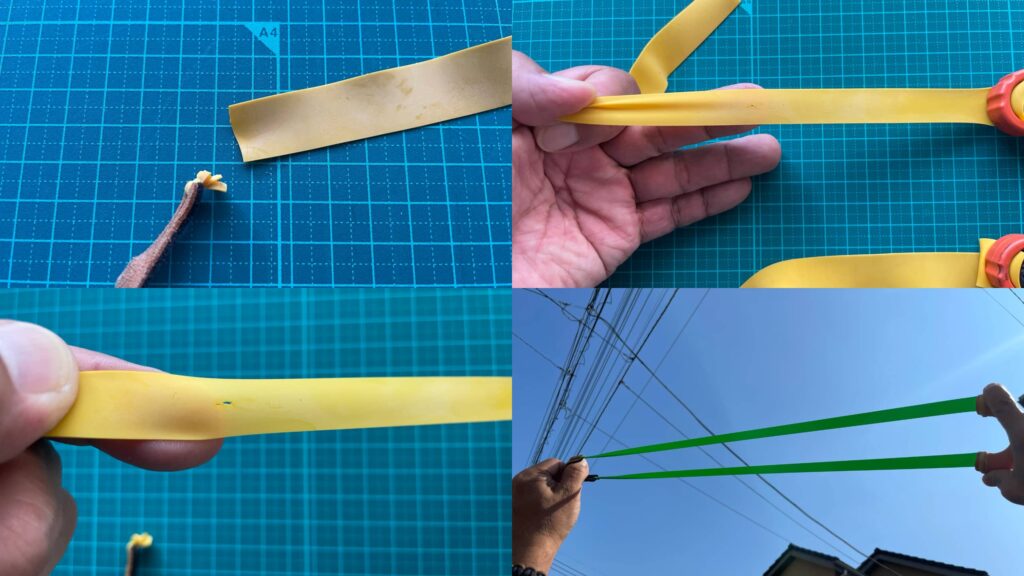

スリングショットのゴム(バンドセット)を自作してみよう

それならいっそのことスリングショットのゴムを作ってみましょう。

ゴムを作ると言ってもゴム自体は作れるものではありませんから、この場合、ゴムとポーチを組み合わせたセット、自分に合ったセットを作ってみるということになります。ですので、以降はこのゴムとポーチを組み合わせたものをバンドセットと呼ぶことにします。

必要な素材は以下の3つ。

・平ゴム

・ポーチ

・平ゴムとポーチを結びつける細いゴム

となります。

スリングショット用ゴムの選び方

今、日本でインターネットで調べてみるとスリングショットを自作している方もいらっしゃるようで、平ゴムは皆さん色々と苦心されているようです。

手軽に手に入る100均のゴムシートであったり、トレーニング用のセラバンドといったゴムシートあたりが見られます。ですので、最初はこれらを試してみるといいかもしれません。

特に『セラバンド』というゴム素材は、医療リハビリ用にアメリカで開発されたもので、現在では筋力トレーニングの現場でも使われています。日本のアマゾンでも2mほどのロール(ロールではなく畳んであるものも)から販売されていて海外、特に欧米のスリングショット愛好家の間でも人気のゴムです。

ただし、色分けで厚さも変わるのですがスリングショット専用ではないので、あまり細かく厚さが分かれていないのが惜しいところですし、価格もスリングショット専用のゴムと比べてもほとんど差がありません。

ならば、いっそのこと初めての自作であっても、スリングショット専用のゴムを買ってしまったほうがいいかもしれません。

ここはやはりAliExpressでしょう。何でもかんでもAliExpress押しになってしまいますが、中国はスリングショット先進国。ありとあらゆるスリングショット用品が出品されていますし、何より価格が安いのが魅力です。

AliExpressで『GZK スリングショット ゴム』あるいは『PRECISE スリングショット ゴム』と検索してみてください。

GZKとは、これまで前の項などでもお伝えしていますが中国のスリングショット専門メーカーです。全世界に向けて販売しています。

PRECISEとはプレサイスと読み、こちらは中国のスリングショット用ゴムの専門メーカーです。他にも色々ありますが、まずはこの2大メーカーを押さえておけば問題ないでしょう。

GZKもPRECISEも大体0.4mmから0.05mm刻みで1mmくらいまで非常に細かく厚さが別れて販売されています。

初心者はどの厚さが良いかまだ分かりませんから、まずは0.6mmくらいの厚さから初めてみるといいでしょう。

0.6mmで始めて、長さやテーパー度合いなど色々と確かめて、ある程度撃ち込んでみると段々自分に合うゴムの厚さが分かってきます。色々な組み合わせを試してみて、それでも弱いなと感じたら厚さを上げていけばいいですし、強いなと感じたら厚さを下げていくといいでしょう。

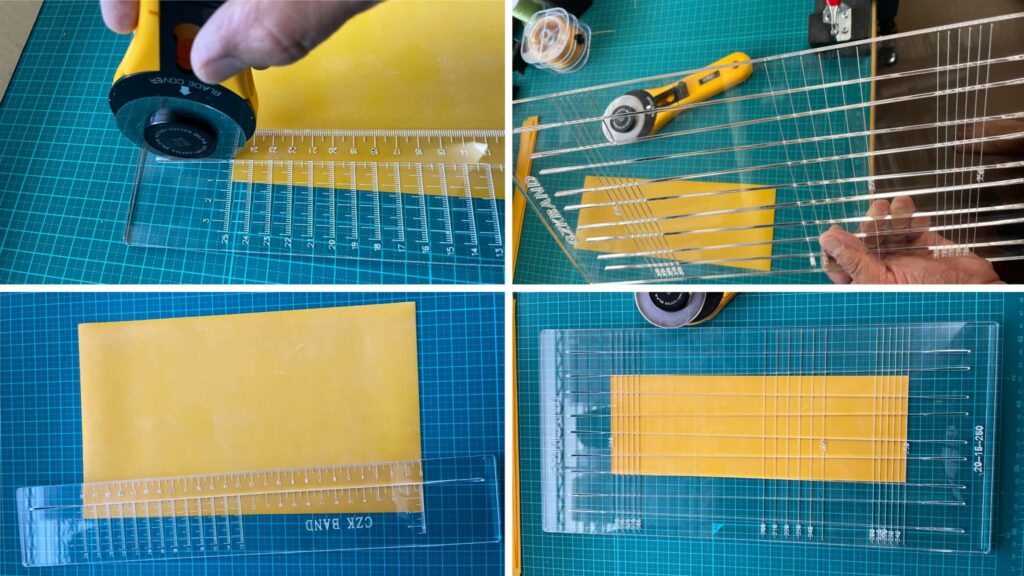

写真はゴムをロータリーカッターで切っているところです。

写真の定規は専用品ですが、もちろん普通の定規でも構いません。

ただし、カッターを使うので金属製のものがいいと思います。

専用定規の素晴らしいところは、テーパーが付けやすいよう上下に目盛りが付いているところでしょう。画像クリックで写真が拡大しますので、よく見てみてください。

ガイドに沿ってカッターを入れて切るだけと非常に簡単かつ量産できる中国のスリングショット用ゴム切断定規です。

写真右上と右下は一度に複数本切れるテンプレート定規です。

このテンプレート定規はテーパー幅が固定なので、ある程度撃ち込んで自分の好みのテーパーが見つかってから揃えるのがいいでしょう。専用品だとこんなものまであるんですね、さすがスリングショット先進国だけありますね。

ゴムが決まったら次はポーチ(弾受け)

初心者の方は、スリングショットを買った時に付属してきたバンドセットのポーチを使い回してもいいですし、100均一やホームセンターで皮のハギレを買ってきて自作してみてもいいかと思います。

ですが、どうせゴムをAliExpressで買うのなら、この際ポーチも一緒に買ってしまってもいいかと思います。

ポーチの種類はゴムよりも豊富です。また、使う弾の大きさによっても分かれているので、8mm弾を使うのであれば、8mm専用のポーチも豊富に販売されています。もちろん価格も安いです。

写真は当協会理事長が所有している様々なポーチです。弾型に膨らみをプレスしてあり、弾をポーチの中心に正確に配置してくれるものもあります。

ゴムとポーチの取り付け

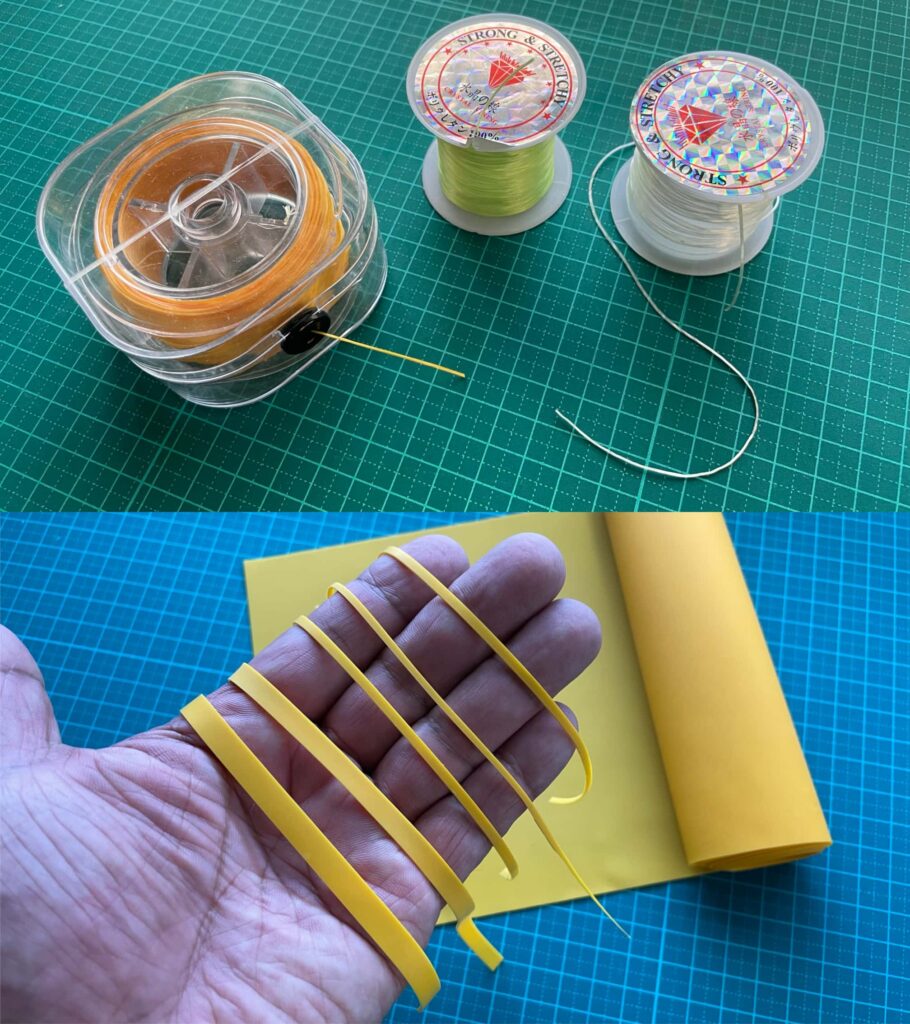

ゴムとポーチの取り付けには非常に細い糸のようなゴムがあります。

写真上は専用品で伸びもよく丈夫です。

ですが、なんでもかんでも専用品を揃えなくても、ここは平ゴムを細く切ったもので十分代用可能です。

写真下はゴムをテーパーに切った時に出る半端のゴム。手に乗っている左側の5mmくらいのほうは直巻式のスリングショット本体との巻き付けに使います。

これをさらに細く切るとポーチとの取り付けに使えます。

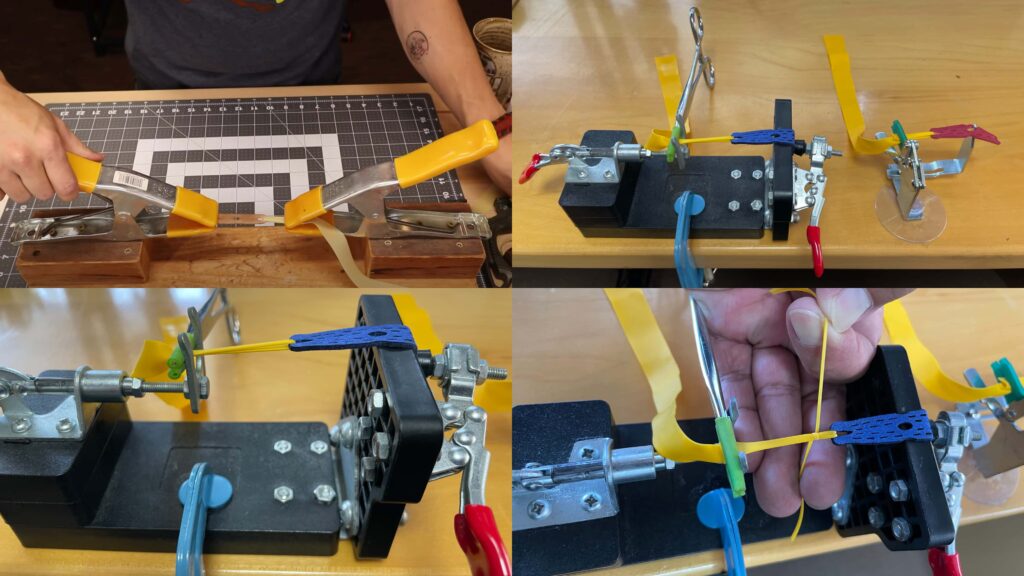

そして、実際の取り付け方法ですが、ちょっと細かい作業になってきますので専用の取り付けジグがあると便利です。

写真左上はアメリカのスリングショットYouTuberのZachary Fowler(ザッカリー・ファウラー)氏が自作したジグと、右上・左下・右下は当協会理事長所有のジグです。

海外のスリングショット愛好家たちは、左上タイプのジグを自作している方が多いです。

自作ジグの構造はいたって簡易。板にクランプをねじ止めしてあるだけのシンプルなものですが、これがあると無いとでは作業効率に大きな差が出てきますので、写真を参考に自作してみるのも楽しいでしょう。

理事長所有のジグはGZK製ですが、こちらもGZK製に限らずAliExpressで様々なジグが安く手に入ります。

写真右上の右側のジグはAliExpressで購入したものです。500円以下でした。こちらは非常に小さく簡易的なもので携帯性に優れていますので野外に持ち運びも可能です。ゴム、ポーチを買うついでに買ってしまってもいいかもしれません。

ジグの詳しい使い方は『市販品か自作か』の項の動画の11分20秒あたりから見ることができますので参考にしてください。

スリングショットの弾について

昔、子供のころにゴムパチンコで遊んだ方などは、それこそ落ちている石であったりドングリで撃っていたという方が多いかと思います。子供のころは撃てばどこかに行ってしまう弾にまでお金をかけるという発想自体なかったかと思います。

お金をかけないという発想は素晴らしいですが、こと精度という側面からみると真球でないため直進性にはほど遠いものとなってしまいます。

現在、スリングショット用の弾として手に入るものは、スチール弾(鋼球)・鉛弾・クレイ弾(粘土、陶土等)・プラスチック弾(BB弾等)などがあげられます。

写真は当協会理事長所有の各弾で、写真左上の右下がスチール弾(10mm)で時計回りに鉛弾(9-10mm)、クレイ弾(9-10mm)、プラスチック弾(10mm)となっています。

その他にもガラス弾(ビー玉等)やナット弾(ボルトナットのナット部分)を使う云々ということもインターネット上ではあがっていますが、危険性・直進性という観点からも避けるべきでしょう。

競技主体の屋外スリングショット用の弾としてのお勧めはズバリ、スチール弾です。写真下の左右とも左から右へ8mm、9mm、10mm、11mmとなっていて比較のために成人の人差し指を一緒に写しています。

といっても中々イメージしずらいと思いますが、11mmはあのパチンコ玉の大きさと聞けばピンとくる方もいらっしゃるかと思います。

おおむね真球ですので直進性はこれらの中でダントツです。

世界スリングショット協会(World Slingshot Associatlon)主催の世界大会の使用弾は8mmですし、世界スリングショット協会に準拠している中国のCSCC(China Slingshot Club Champion League)でも使用弾は9mm以下とされています。

当協会公式競技でも将来、国際レベルの競技人を育成・輩出という観点からも、世界基準に倣いつつ、弾を込めたポーチの保持のしやすさという点も鑑みて、屋外競技の部においては10mm〜8mmのスチール弾と規定しています。

ただし、鋼球であるため跳弾の危険性も高いものです。屋外においての競技・練習等の使用は、周囲への配慮及び安全確認、さらに大きめのバックストップを用意するなど十分な安全対策を施す必要があります。

鉛弾はその昔、いわゆるファルコンタイプのスリングショットが輸入されたころに同時に流通した弾で、スチール弾に比較して価格も比較的リーズナブルで入手しやすく跳弾も少なく使う側からすると良いことづくめなのですが、反面、その性質上、環境保護という観点から見ると現代ではあまりお勧めできません。

クレイ弾はおもに粘土弾、陶土弾と呼ばれるように「土、泥」を圧縮、焼き固めた弾です。

性質上、真球ではありませんが10mくらいであればそれなりに直進性も保てますし、ターゲットを外してしまっても硬いものに当たれば即粉砕されてしまいます。

また、水に浸かれば分解してしまい自然に還りますので屋外での練習にも気軽に使いやすい弾といえるでしょう。もちろん回収可能であれば回収して家庭用ゴミとして廃棄することが大切なのは言うまでもありません。

スリングショットは練習が一番、毎日練習すればちゃんと腕前も上がっていきます。でも自宅室内でスチール弾は怖くて撃ちたくない・・・

そのような場合はプラスチック弾がよいでしょう。

写真左上の右上のオレンジ色の弾はポケットショットというアメリカ発の変わり種スリングショットのプラスチック練習弾で10mm、写真右上は(株)セキトーのバイオショットという自然分解されるスリングショット用の弾として販売されているもので8mmとなっています。

プラスチック弾もパーティングライン(型取り用の線)があり真球ではありませんが、10mくらいであればほぼ直進性は良いですが個体によっては、その軽さゆえか、プラスチック素材の充填時の偏りのためか、若干弾道が曲がる個体もあるようです。

ただ、プラスチック弾であれば弾自体の重量も他の種類の弾よりも軽く、素材もそれほど硬いものではないので、自宅室内でもバックストップとして大きめの布を垂らすなど比較的簡単な安全準備で気軽に練習が可能となります。

たとえターゲットを外したとしても大きめな布を垂らしておけば、布が弾の力を吸収し、ポトンと下に落ちてくれますので、現時点、自宅室内の練習ではベストな選択肢と言えそうです。

その他にもエアガン用として8mmのBB弾もエアガンメーカー数社から販売されており、バイオという名の通り太陽光などで自然分解されると謳っていますが、この種の分解にはかなりの年月がかかるとも言われていますので屋外の使用においては回収を前提で使うことを心がけましょう。

スリングショットのターゲット(的)について

スリングショットと弾が手に入ったら、次は「何を撃ってみようか?」と段々楽しみが膨らんできたころと思います。

危険性が無いもの、法律やモラルに反しないものであれば、何を撃ってみてもいいかと思います。

屋外であれば空き缶をクレイ弾で撃ってもいいでしょうし、周囲の安全を確保してバックストップやキャッチボックス(後述します)を準備し安全対策を施し、弾を回収できるようにすればスチール弾も楽しいかと思います。

空き缶はスリングショットの練習用のターゲットとしては当たった時の音や形状の変化で当たったことが実感できますし、何より『撃ってる感』があるので楽しいものです。

また、競技を目指すのであればターゲットペーパーを撃つのもいいでしょう。今はインターネット上に海外のスリングショット関係のWebサイトでPDFファイルとして一般公開していますので、それらをダウンロードして印刷しダンボールなどに止めて撃ってみるのもいいでしょう。

※当協会Webサイトでも公式競技ページに認定ターゲットペーパーがPDFファイルで公開しておりますのでダウンロードしてお使いください。

ただ、当たれば当たるほど空き缶しろターゲットペーパにしろ、破損していきますので、持ち帰りが煩雑に感じる場合はスピナーというスリングショット練習の専用ターゲットがアマゾンやAliExpressなどで安価に販売されていますので、それらを入手すれば破損することなく使い続けられます。(※間違っても撃ったあとの空き缶やターゲットペーパーは置き去りにしないでください。持ち帰りが絶対です)

スピナーとは皮や合成皮革、シリコンゴム等で作られたスリングショット専用のターゲットで円形をしており、8cmから1cm刻みで2cmまであります。

多くはキャッチボックスを購入するといくつかのスピナーが付属してくるものもありますが、もちろん単体でも販売されています。

どんなものかは写真を見れば一目瞭然でしょう。上部にゴムチューブや紐を通せるようになっていて、中心に当たるとパシッという小気味よい音とともにクルクル回転するので空き缶と並んで人気のターゲットとなっています。

皮や合成皮革、シリコンゴム等で作られていますから、たとえスチール弾で撃ってもまず破損することはありません。もちろん何年も使用すればヘタったり破損したりするかもしれませんが、その頃にはスリングショットの腕前もかなり上がっていることでしょう。

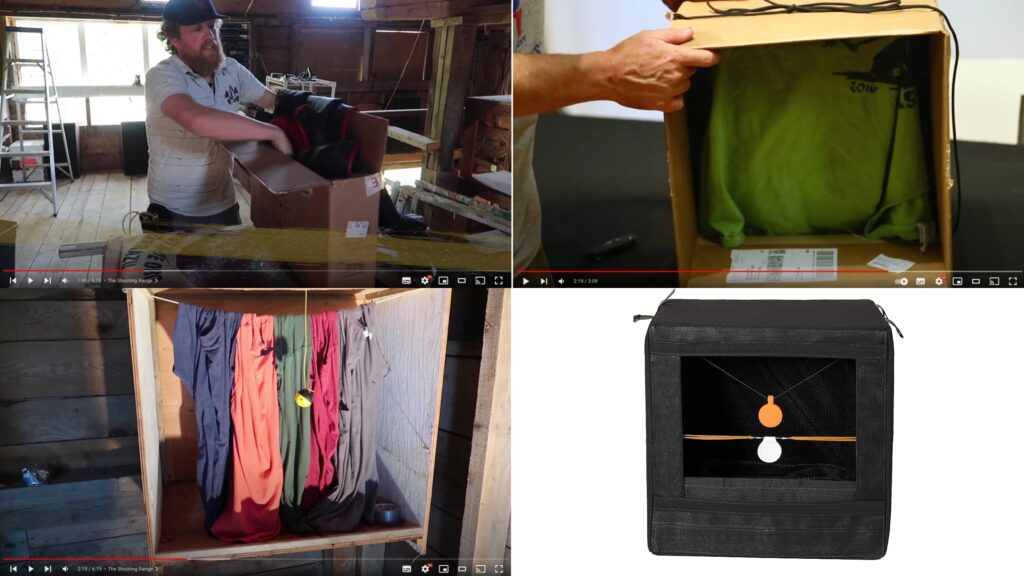

キャッチボックスも構造は簡単なものですからダンボールなどを使って自作も簡単にできます。

上部に穴を開けて紐を通し、いらない布やTシャツを何枚かかければ出来上がりです。コツは布やTシャツをピンと張らずに何枚か使って、カーテン状に余裕を持たせることです。そうすることで弾が布に絡みやすくなりキャッチ力が向上します。

写真左上はアメリカのスリングショットYouTuber、Zachary Fowler氏によるダンボールに布を押し込んだだけの自作キャッチボックスです。とりあえず早く撃ちたい!ということであれば、こんな簡素なもので試してみるのもいいでしょう。

写真右上はアメリカのスリングショットメーカー、Simple shotのCEOによるダンボールを使ったキャッチボックスを自作しているところです。

その他、Youtubeで『Slingshot catchbox』等で検索すると世界のスリングショット愛好家たちの自作キャッチボックスを見ることができますので、それらを参考に自作してみてもいいかと思います。

また、スリングショットが上手くなってくると色々なものをターゲットにして腕前を測ってみたくもなってくるでしょう。

上達するにつれ、マッチ棒やトランプを縦にして撃ってみるなど神業的なトリックショットに挑戦するのも楽しいと思います。

別ページで当協会理事長の神業トリックショット動画の数々が動画で公開しておりますので、上達したらぜひ理事長に挑戦してみてください。

スリングショットのバックストップの重要性

スリングショットを屋外で練習するにせよ、屋内(自宅室内等)で練習するにせよ、弾がターゲットを外れた場合や回収を考慮に入れなければいけません。

それが、先ほども若干触れた『バックストップ』と『キャッチボックス』です。

バックストップもキャッチボックスも、その文字のイメージからも分かる通り『それ以上後ろにそらしてはいけない弾を絶対的にストップするもの』であり『弾をキャッチし回収するもの』です。

特にバックストップにおいてはスリングショットを愛好する者として、十分過ぎるほど注意しても注意し過ぎることはありません。

基本的にはスリングショットの練習はキャッチボックスがあれば足りますが、それは『ある程度の中級者になってから』です。

写真は当協会理事長の自宅室内に設置したバックストップです。

部屋の一面全てを覆っているのが分かると思います。

当初はスチール弾を使用していて、さらに右側部分のみだったそうですが、ミスショットでフレームショットしてしまいテレビを壊してしまったそうです。それからは安全を再熟考してプラスチック弾に変更し、かつ、壁一面全てを覆うようにしたそうです。

また、写真を見ていただければ分かると思いますが、たとえキャッチボックスといえども30cm〜40cm角くらいのものがほとんどです。

スリングショット初心者ですと、この範囲すら外す場合が多いためです。

したがって初心者がキャッチボックスを使って屋内で練習する場合は、初めは近すぎるくらい近寄って(1mや2mなど)当たるようになってから徐々に距離を取っていくようにしてください。

さらに、初心者に限りませんが、キャッチボックスの枠を外す場合も多いことから、キャッチボックスの背後には最終的なバックストップの設置が有効です。

自宅室内であれば、もし物が破損しても家庭内だけの問題で済みますが、屋外では周囲の安全確認を十分に行ったとしても何かが起きてからでは遅すぎます。バックストップの重要性を十分認識して安全に楽しくスリングショットを楽しみましょう。

自宅室内にスリングショット用のシューティングレンジ(射撃場)を作る方法(動画)

これまでを踏まえて、室内に安全安心なシューティングレンジを作る方法を動画で公開しています。

当協会理事長が安全に気を配りつつも、どのように自宅にシューティングレンジを構築していくかがお分かりになるかと思います。参考にしてみてください。

さぁ、スリングショットを撃ってみよう

スリングショットと弾も手に入れた、ターゲットやバックストップも準備して安全対策も整えた、となったらさっそく撃ってみましょう。

もちろん気の向くまま撃っていただいてよいのですが、その前に右で撃つのか左で撃つのか?基本の撃ち方などを知っておくことで上達も早まりますので、この項ではスリングショットを撃つための基本をお伝えしたいと思います。

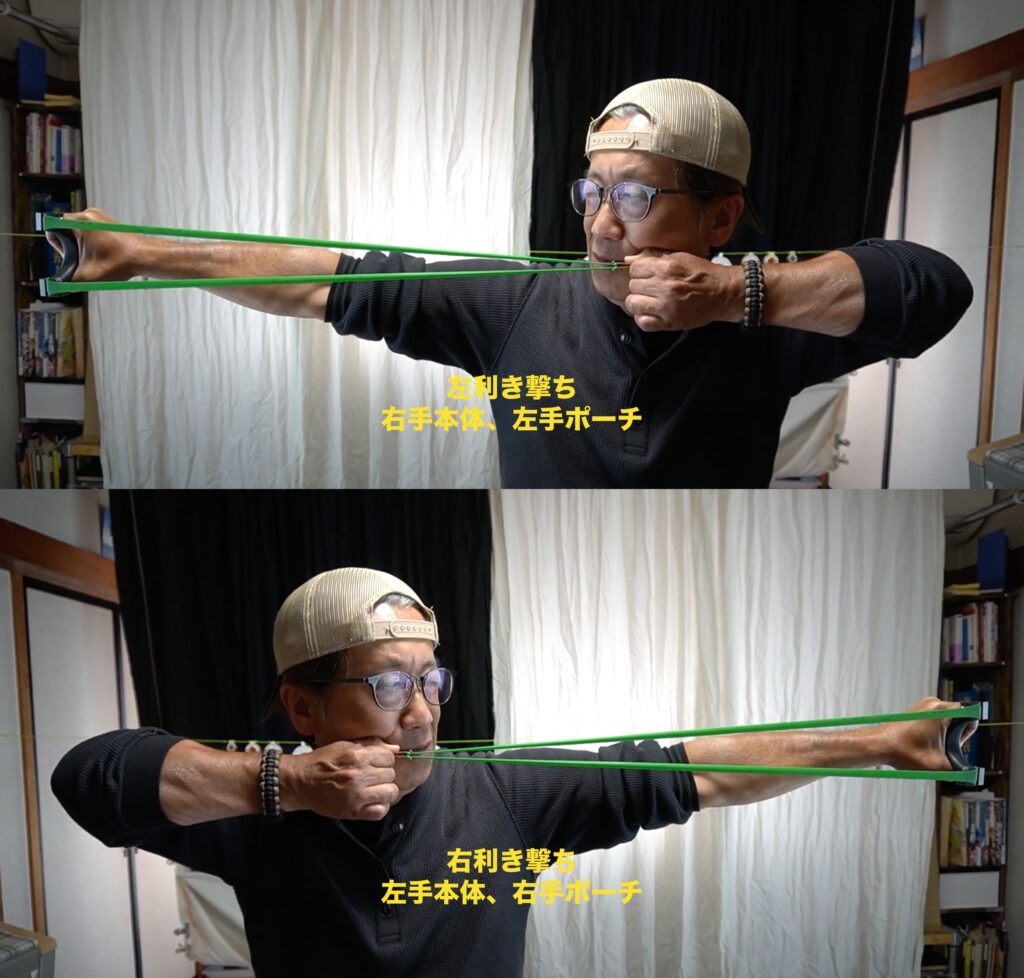

あなたは右利き?左利き?

スリングショットを初めて撃とうという時に、一瞬戸惑うのが、どちらの手でスリングショット本体を持って、どちらの手でポーチを引くのか?ということだと思います。

基本は、普段の生活で右利きの方であれば、左手でスリングショット本体を持って右手でポーチを引きます。これはアーチェリーや弓道と全く同じです。

しかし、この普通の感覚で撃っていくと「ん?」と違和感を感じる方もいます。なぜ違和感を感じるのでしょうか?これは人間の生まれ持っての『利き手』と『利き目』に原因があります。

自分が右利きか左利きか調べる方法

まず最初の調べ方は、前項でもお伝えしたように『普段の生活でどちらが利き手か?』で判断する方法。まずこれが基本です。

繰り返しになりますが右利きであった場合は、左手でスリングショット本体を持って右手でポーチを引きます。

(※左利きの方の場合はこれ以降逆に読んでください)

ただ、この普通の感覚で撃ってみると、右利きの方は通常右手のほうが力が強く、左手は若干なりとも弱いものです。

スリングショットを持った手を前方に押し出しつつ、ポーチを持った手を引くと、スリングショットを持ったほうの手にわずかながらにも『震え』や、しっかりと持てない『不安感』が出てきます。

震えが出ること自体はゴムの強さが強すぎるなど他の理由もあります。

では、今度は、右利きの方が右手でスリングショットを持って左手でポーチを引いてみてください。

こちらのほうがスリングショットを持った手に震えが少ない、と感じる方もいるのではないかと思います。

したがって、右手でガッチリとスリングショット本体を持ちたいことを優先したい方は左利きスタイル(右手スリングショット本体、左手ポーチ)で、右手でしっかりとポーチを掴みたい方は右利きスタイル(左手スリングショット本体、右手ポーチ)という決め方が一つあります。

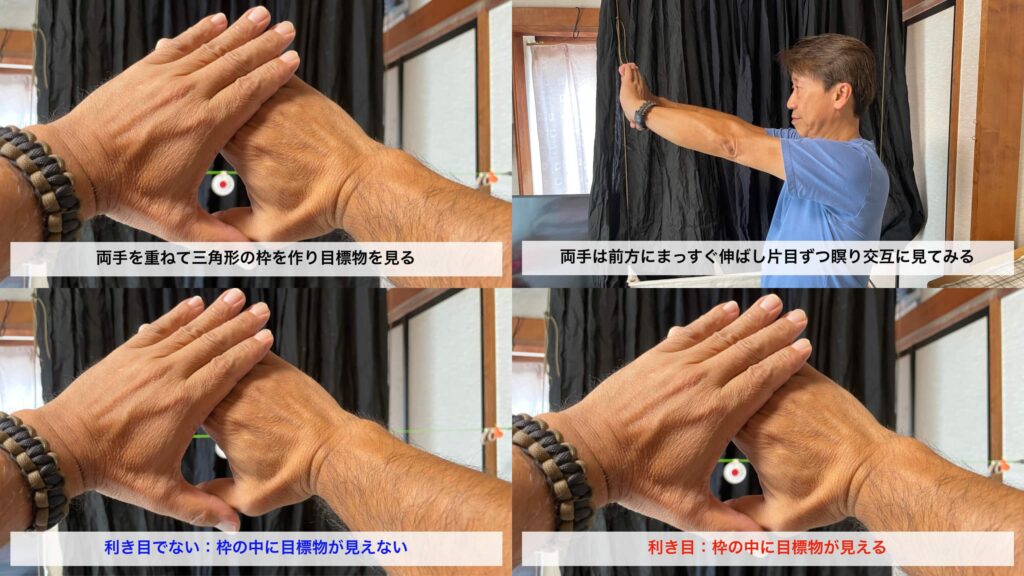

次は『自分の利き目はどちらなのか?』で判断する方法があります。

スリングショットに限らず『射撃』という分野においては、実はこちらのほうを優先的に考えるほうがよいかもしれません。

実は、私たち人間には、手に利き手があるように目にも『利き目』が存在します。

人間は目で捉えた光の情報を脳で処理することで物体を見ています。しかし、たとえ両目で均等に見ているつもりでも脳には右目左目どちらかの情報を優先的に認識するという特徴があります。

これが利き目であり、医学的には『優位眼』と呼ばれます。

利き目の調べ方

1.まずは写真のように、両手を重ねて一辺がおおむね3cmくらいの三角形の枠を作ります。

2.両手を前にまっすぐ伸ばして、前方の目標物を定め、枠の中に入るよう両目で目標物を見ます。目標物は適宜離れた動かないものがよいでしょう。

3.片目ずつ順番に閉じて目標物の見え方の違いを比べます。

すると、右目左目、どちらかで見たほうが枠の中に目標物が見え、どちらかでは枠の中に目標物が見えなく(枠から外れる)なります。見えたほうの目が利き目となります。

ちなみに当協会理事長は普段の生活は右利きで利き目も右目ですが、利き手である右手でしっかりとスリングショット本体を保持することを優先したいのと、右目より左目のほうが若干視力が良いために左撃ちスタイルを選択していて、このほうが『しっくりくる』ということです。

このように、右利きだから右撃ち、左利きだから左撃ちと単純に決めてもいいですし、右撃ち左撃ちとどちらが撃ちやすいか?で決めてもいいですし、利き目を優先して決めてもいいでしょう。

とにかく初心者は、まだ撃ち方も定まってはいないものですので、色々と試してみて、撃ち込んでみて、自分が撃ちやすいほうを選んでみましょう。

スリングショットの撃ち方

右撃ち左撃ち、どちらで撃つか決まったことかと思います。それでは実際に撃っていきましょう。まずは道具の安全確認から行います。

ここまで読んできて、当協会が『安全確認、安全確認』と口を酸っぱくして何度も繰り返しているのがお分かりかと思います。

スリングショットはスチール弾を使うと、ゴムや弾の大きさ重量にもよりますが、エアガンなどとは比較にならないくらい強力なものです。エアガン(ハンドガン)の規制値は0.98J(0.98ジュール)以下と定められていますが、スリングショットはその10倍以上のジュール値に達しますので、安全確認はし過ぎることはありません。

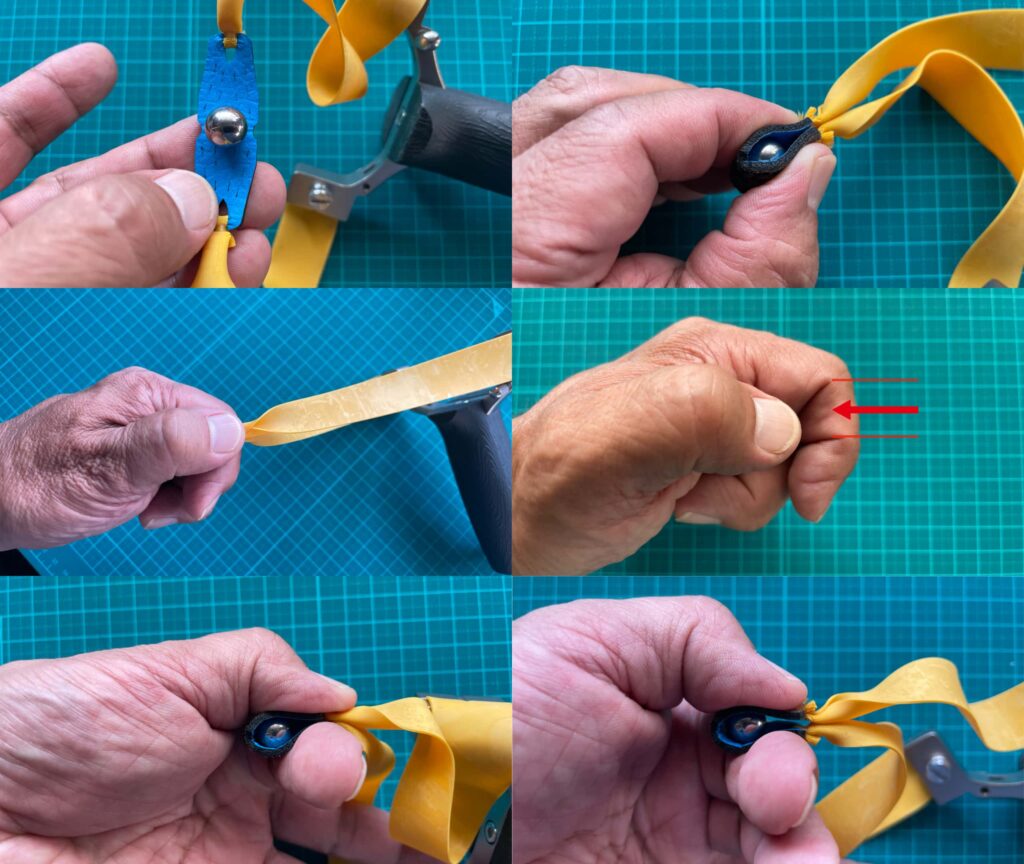

スリングショットのゴムを確認

初心者に限らず、撃つ前にはスリングショット各部の点検をしましょう。

特にゴム部分。スリングショットを撃っていくと、まずゴムが劣化してきます。伸縮を繰り返すことによる劣化でゴムが切れたり穴が開いてきてしまいます。

写真左上はポーチとゴムの接続部分が完全に切れたものです。普段から気をつけていると完全に切れる前に半分ほどの亀裂が入っている状態で発見できる場合が多いです。

ゴム切れはこの部分がほとんどですから撃ち始める前は必ず点検をしてください。

写真右上と左下はゴムの中ほどに小さい穴が開いた状態です。この原因はフォークヒットがほとんどです。フォークヒットとは弾がスリングショットのY字部分に当たってしまう現象で、弾の発射時に弾道がズレていることによっておきます。

たとえ針の穴のような小さな穴であったとしても、穴が開いたことで左右のゴムの張力の均衡が崩れて、さらなるフォークヒットを誘発しますし、穴はだんだん広がって切れてしまいます。

ポーチ横のわずかなゴム切れであっても、穴開きであっても、最大に引いている状態でゴムが切れてしまったら、ゴムが自分に向かって跳ね返ってきたり、弾があらぬ方向へ飛んで事故を誘発することに繋がります。

また、そもそもポーチとゴムがしっかりと結びつけられているか、ゴムと本体がしっかりと止め付けられているかも合わせて確認しておきましょう。毎回撃ち始めには、写真右下のようにゴムを引っ張ってよく見てみるなど撃つ前の点検はよくよくしておくに越したことはありません。

スリングショットに弾を込める

安全確認が終わったらいよいよ撃っていきます。ポーチ(弾受け)に弾をセットしましょう。

写真左上のように弾をポーチの中心に正確におきます。前後左右にズレていると直進性に影響してきますのでしっかりと中心に包んでください。

次に写真右上のように指でポーチをつまみます。ポーチ自体もズレないようにしましょう。

次に写真中段左右のように、人差し指の第一関節と第二関節の間のふっくらした部分でポーチをつまみます。

この時、写真左下のようにポーチをあまり深くつまみこまずに、写真右下くらい弾ギリギリの部分を持ちます。

なぜかというと、左下のように深くつまみこむと、ご覧の通りに弾が人差し指下方向に垂れているのがわかると思います。

この状態で指を開放すると弾が人差し指にバウンドして直進性に影響が出てきます。ほんのわずかな違いで微妙な気もしますが、頭の片隅にでも弾がつまみにくくならない程度にギリギリにつまむということを意識するとよいでしょう。

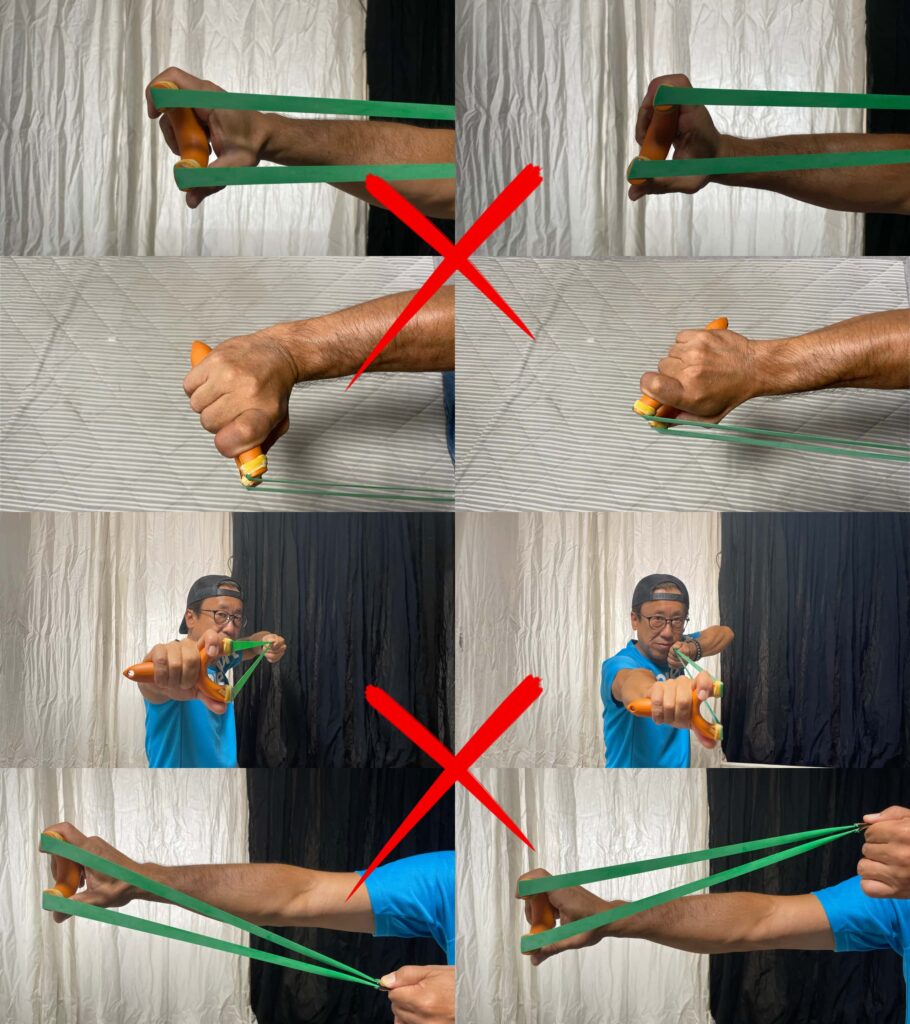

スリングショットの持ち方

次はスリングショット本体を保持する持ち手についてです。握り方といってもいいでしょう。

持ち方・握り方は上達してくるとそれこそ千差万別、色々な持ち方が見られるようになってきます。本人が握りやすければ撃ちやすければ最終的にはどんな持ち方でもいいのですが、まずは基本の持ち方を知って慣れることが上達への最短距離になるでしょう。

まず、スリングショットを知らない人に渡して「撃つように持ってみて」というと、ほぼ100%といっていいほどY字の下の棒の部分を持ちます。

写真左上がまさにそうです。

昔、ゴムパチンコをやっていた方などは、この持ち方だったのではないかと思います。

この持ち方の欠点はスリングショットの下部を持つため、ゴムと手首までの距離が長くなって手首に負担がかかることです。それによって震えが増幅されますし、何といっても安定して持つことができませんし、Y字の二股部分が長ければ長いほどテコの原理で負担が増加していきます。

現代ではゴムの力も強くなっていますので、写真右上のようにY字の二股部分を覆うように持つとよいでしょう。

次に写真中段左右を見てください。左の写真はY字のシンプルなもので右の写真はY字二股の下部部分が何やらゴツゴツしていますね。

これはフィンガーグルーブといって、人差し指と親指をかけて握り込むタイプのスリングショットで、しっかりと握れるように作られています。写真左下がその持ち方で『ピンチ・グリップ』と言います。

しっかりと握れて良いのですが、人によっては握り込む強さにもよりますが、親指や人差し指の付け根が痛くなる人もいるようです。また、これも人によってはですが、握り込むグリップですから思ったよりテコの力が働くと感ずる人もいます。

なので、フィンガーグルーブが付いたタイプであっても、そうでなくても、写真右下のように親指をフォークに当てるように保持すると力も入りやすくなってガッチリと持てる感が高まります。写真右上もその持ち方をしていますね。この持ち方は『フィンガー・サポート・グリップ』もしくは『サム・サポート・グリップ』と言います。当協会理事長もこの持ち方をしています。

ちなみに写真左上は『ハンマー・グリップ』と言います。

まずはこれら基本の持ち方を色々試してみて、自分が一番しっくりくる持ち方・握り方を見つけてみましょう。

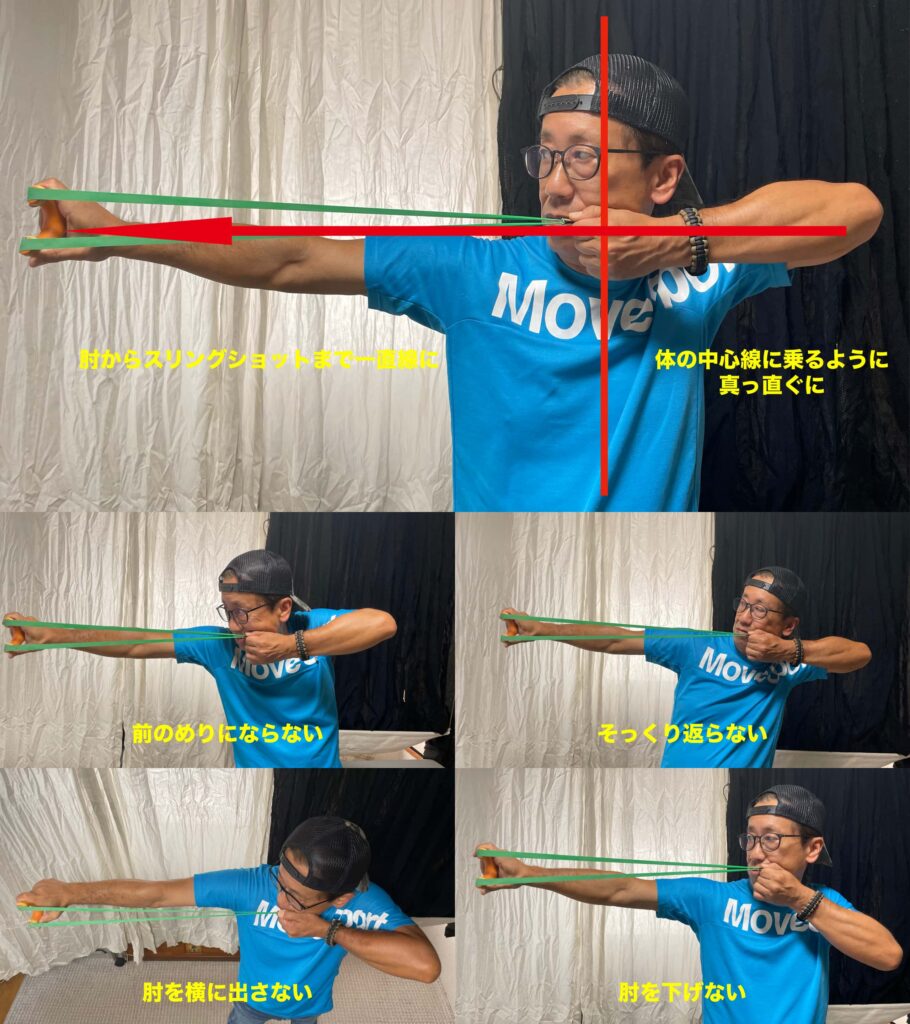

スリングショットの構え方(上半身・腕)

スリングショットを撃つ時の上半身の姿勢は、写真上段のように自然に真っ直ぐに。

イメージとしては、骨盤の真上に上半身が自然に乗る感じです。

はっきり理解できるように写真では少々オーバーになっていますが、写真中段左右のようにターゲット側に前のめりになることなく、後方に反っくり返ることなく真っ直ぐに保ちます。

そして、写真上段のように肘からスリングショットまで一直線になるよう真っ直ぐ保ちます。

注意点は、写真下段左右のように、ポーチを持ったほうの肘を張り出したり下げたりせず、どこから見ても不自然な出っ張りがないよう「一直線を保つ」ことです。

特に初心者は「一直線を保つ」を意識することで弾道に影響を与えるミスを極力減らし狙うことに集中できます。

スリングショットの構え方(下半身・スタンス)

立ち方も真っ直ぐが基本です。

重心を変に偏らせず右足50%左足50%というイメージで真っ直ぐ立ちます。足は肩幅、もしくは肩幅より少し広めで自然にしっかりと立てる幅がいいでしょう。

立ち位置は、写真のように両足のつま先からターゲットまで一直線になるようにします。

また、スタンス(足の置き位置)も写真のように両足が揃ったクローズドスタンスがいいでしょう。

写真は射手が左利き撃ちなので、ターゲット側が右足ですが、この右足を少し外側に開くオープンスタンスという立ち方もあります。

(右利き撃ちの方はこの逆となります)

慣れてくるにつれ、自分なりの立ち方・スタンスも決まってくるものですが、まずは基本を体に覚えこませることが上達への早道となります。

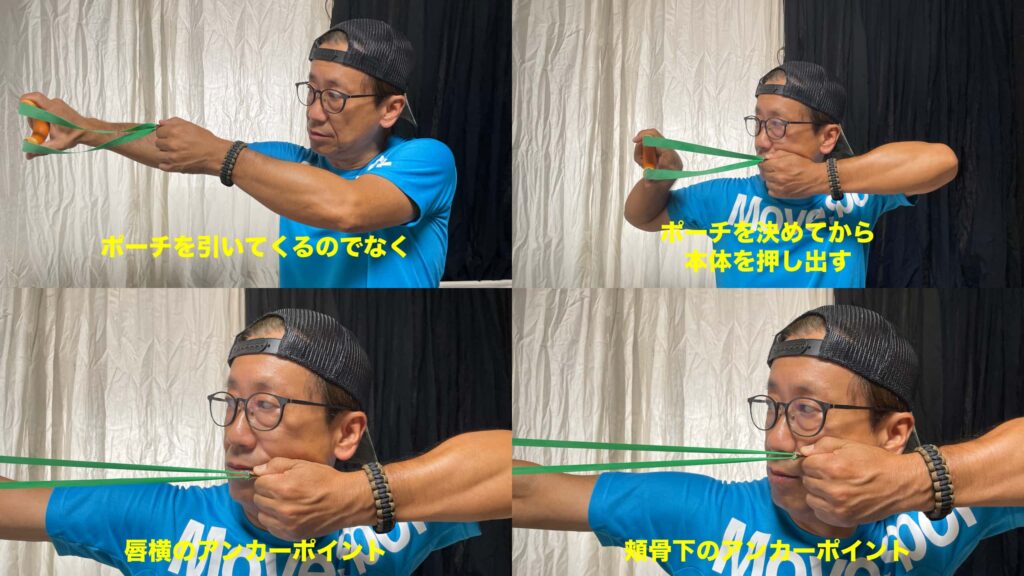

スリングショットのゴムの引き方

ポーチに弾を込め、スリングショット本体もしっかりグリップし、全身の姿勢が決まったら、撃つ体制に入っていきます。

この時注意してほしいのが、写真左上のようにアーチェリーや弓道のようにスリングショットを持った手を前方に突き出してからポーチを引くのではありません。

写真右上のようにポーチをアンカーポイント(唇の横もしくは頬骨の下)に据えてからスリングショットを持った手を前方に押し出すということです。

ちなみにスリングショットにおけるアンカーポイントとはポーチを保持する位置の意で、アンカーポイントが毎回同じ位置になるようにすべきです。

上達してくるにつれ、アーチェリーや弓道のようにスリングショットを持った手を前方に突き出してからポーチを引くスタイルに変わっていく方もいますが、初心者の場合アンカーポイントが毎回微妙に変わってしまうことが多いため、弾道も毎回変わってしまうことに繋がります。

弾道が毎回変わるということは精密射撃においては致命的なことですから、それを極力排除するためにも、基本の姿勢や引き方をしっかりと身につけることで、当たらない理由を特定しやすくなります。

スリングショットの全ては水平・垂直・90度・一直線

スリングショットの全ては水平・垂直・90度・一直線、この一言に尽きます。

これまでお伝えした姿勢やスタンス、構えもそうですが、スリングショット自体の傾きやスリングショットとゴムの角度も非常に重要です。

写真上段のように前方に突き出したスリングショット本体の傾きに注意してください。前傾や後傾していると弾道が中心よりもわずかに上方や下方に向かうため、狙い点を外しやすくなることはもちろん、酷い場合はフォークヒットしやすくなります。

写真二段目の左右の傾きも同様で、左に傾けば右へ行きやすくなりますし、右に傾けば左に行きやすくなります。上級者などでも前傾している方もいますが、それは癖を乗り越えて体で修正ができているからに他なりません。

また、ゴムを引いてターゲットを狙った状態での、ターゲットとスリングショット本体とポーチの線上にも注意してください。写真三段目四段目のように上下左右に角度をつけてしまうことなく一直線上に保持してください。

スリングショットの保持は、あくまで水平・垂直・90度・一直線。体が覚えるまでは常に意識しておくとよいでしょう。

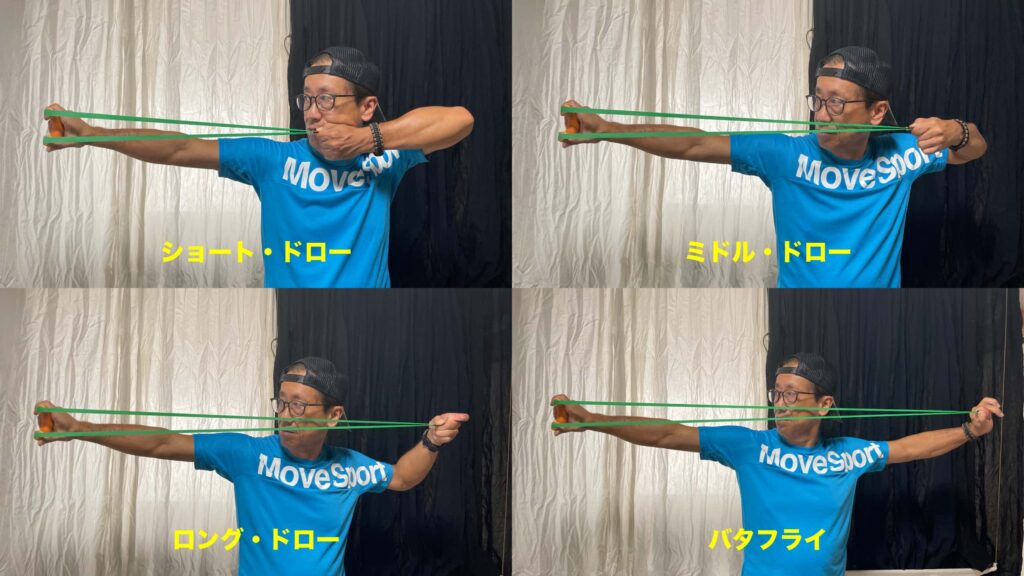

スリングショットの撃ち方の種類

ここまでの解説や写真などでスリングショットの撃ち方がどんなものかは、ある程度イメージできたのではないでしょうか。

ポーチをつまんだ方の手を唇の横や頬骨の下まで引く撃ち方が基本ですが、スリングショットの撃ち方にはまだまだ種類があります。

写真左上が基本の撃ち方でこれまで示してきたショート・ドローといい、以降左回りにミドル・ドロー、ロング・ドロー、バタフライのおおむね4種類の撃ち方があります。

この呼び方も諸説色々ありますが、ロング・ドローからをバタフライと呼び、最大に両手を広げた状態をフルバタフライとも呼びます。

バタフライとは見たイメージのままで蝶が羽を広げた様子に似ていることから名付けられています。

弾を込めたポーチを顔の後方まで引くことに対して恐怖を感じる方もいることでしょう。真っ直ぐ撃てればよいのですが、もし弾道がズレていて顔を撃ってしまったらどうしよう・・・と思うのは初心者でもイメージできますね。

なぜ、そんな撃ち方があるかというと、ゴムは厚くするよりも、薄くても加速距離を長く取ったほうが速度・威力ともに上がるからです。厚いゴムは手の震えを誘発しやすくもなります。

むやみな速度アップ威力アップは精密射撃にはあまり意味がありませんが、加速距離を長く取って速度を上げることにより直進性の向上が期待できるからです。

その反面、顔の後方までゴムを引くためポーチが視界から外れますし、距離が長くなることでターゲットまでの一直線を保ちづらくなり、フェイスヒット(顔に当たること)の危険性も当然上がります。

見た目が派手でカッコよくも見えるためスリングショット愛好家の間では、ある種憧れの撃ち方とも言われていますが、海外のスリングショットの達人でもショート・ドローのみで世界大会優勝者までいますから、あれこれ撃ち方を変えるよりも初心者はまずショート・ドローを身につけるほうがよいでしょう。

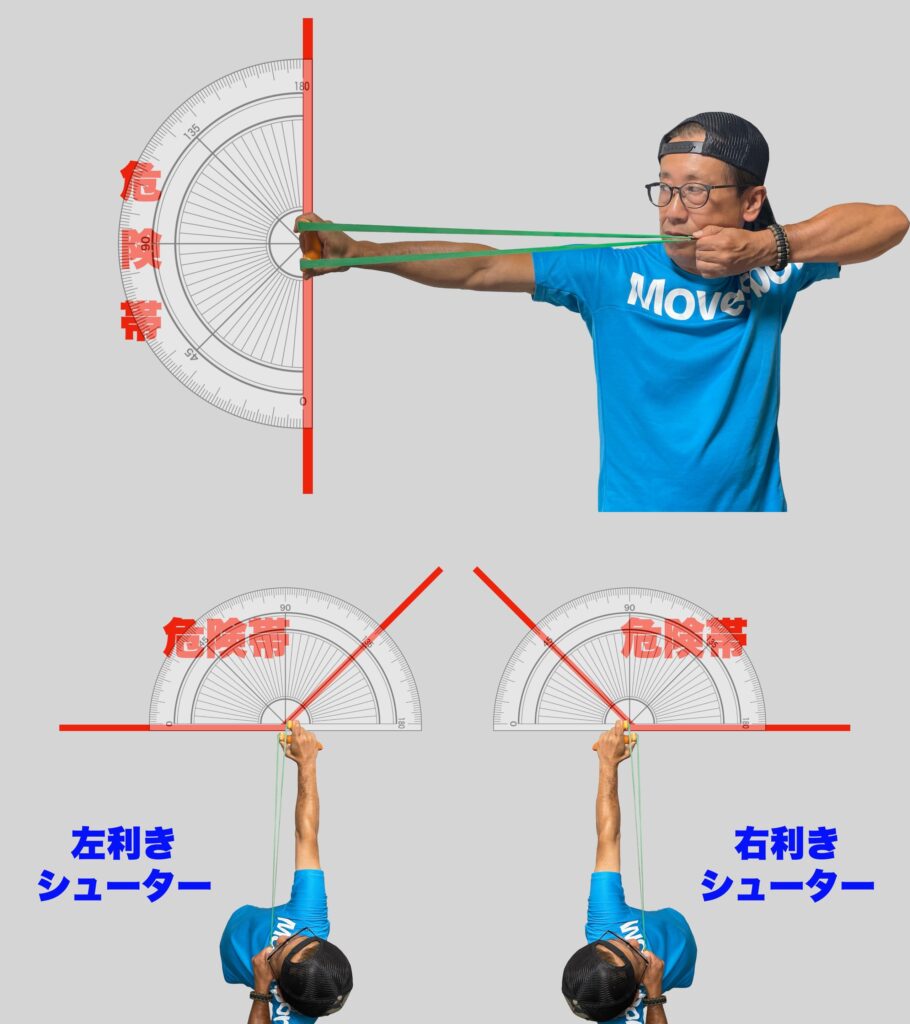

スリングショットの危険帯(Danger Zone)

スリングショットを撃つ際の危険帯域(Danger Zone)についても知っておかなければいけません。

スリングショットを普通に撃っているぶんにはターゲットから外すといっても大きくそれることはほとんどありません。

問題はフォークヒットをした時です。

フォークヒットとは、弾がある理由によりスリングショットのY字の二股部分に当たってしまう現象を言い、最も危険なのは予測しない方向に飛んでしまうという点にあります。

その多くはスリングショット本体の角度やスリングショットとゴムの角度にありますが、上級者でも疲れてくるとフォームが乱れることによってフォークヒットを起こしたりします。

その危険帯域(Danger Zone)を示します。

写真上は射手を横から見た位置です。

スリングショット本体を基準にして、上方90度方向と下方90度方向を結ぶ180度全域です。

写真下は射手を上から見た位置です。

スリングショット本体を基準にして、左撃ちの射手であれば、左真横から右斜め45度の間の135度の帯域で、右撃ちの射手であれば、右真横から左斜め45度の間の135度の帯域となっています。

これまで何度も十分な安全確認や周囲への配慮、バックストップの重要性をお伝えしてきた理由がお分かりになると思います。

スリングショットを愛好する私たちは、常に安全を確保できる場所で周囲並びに周りで見ている方に留意する必要があるでしょう。

シューティンググラスの重要性

エアガンを使った、いわゆるサバゲーのように撃ち合うことなど絶対に無いスリングショットですからシューティンググラス(保護メガネ・ゴーグル等)は必須ではありませんが、あれば安全性がより高まるのは言うまでもありません。

初心者、特に今まで一度もスリングショット(ゴムパチンコ)の経験が無い方は、ある程度上達するまでは必ずシューティンググラスを装着して撃つようにしたほうがよいでしょう。

サバゲーのように弾が直撃する可能性はほとんどありませんから高価なものでなくともよいですがポリカーボネイト製以上の製品であれば安心感も高まります。

写真はBolle(ボレー)のシューティンググラス。Bolleはフランスのアイウェアの名門メーカーで世界中のトップアスリートが好んで愛用しています。

高価なものでなくともよいので1つ持っておくにこしたことはないでしょう。

スリングショットの狙い方

姿勢も決まり、ポーチも引き絞り、今まさにあなたはターゲットに狙いを定めて撃つ!という段階に入ってきました。では、どこに狙いを定めればよいのでしょうか?この項では、スリングショットで正確にターゲットを射抜く狙い方についてお伝えしていきます。

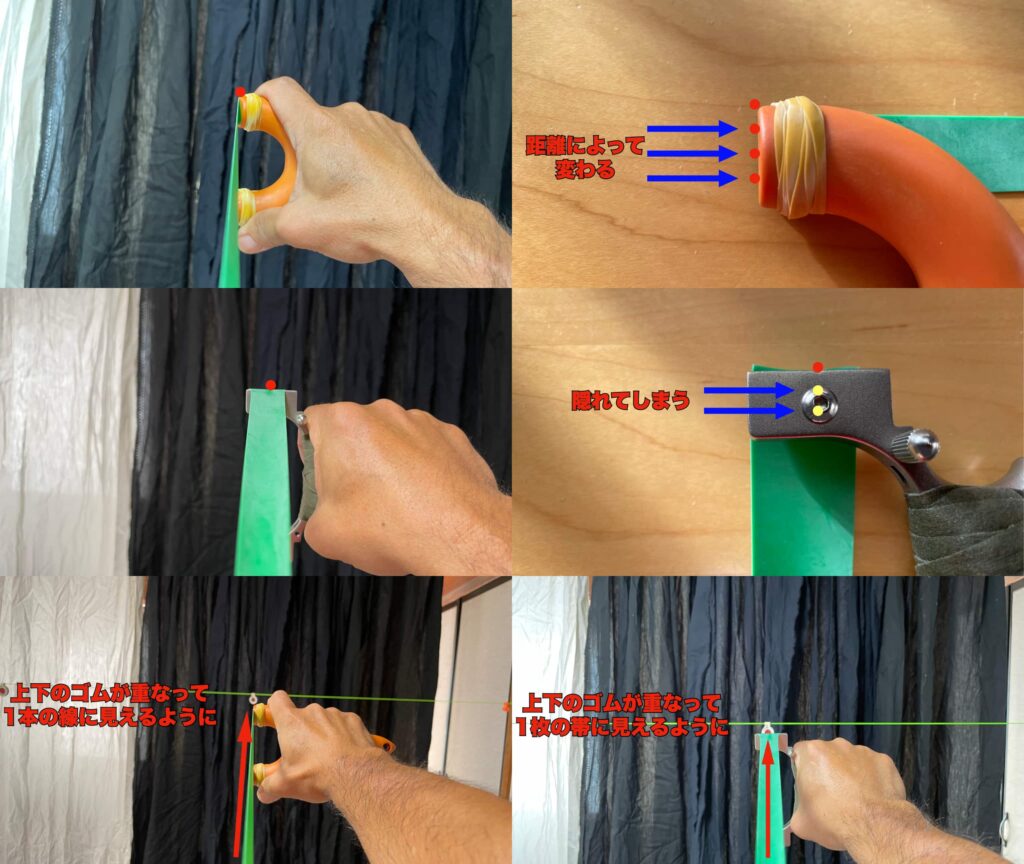

OTTとTTFによる狙い点の違い

現代のスリングショットにはOTT(Over The Top:オーバー・ザ・トップ)とTTF(Through The Fork:スルー・ザ・フォーク)の2種類があるとお伝えしました。この2つはゴムと本体の取り付け向きがちょっと違うのはもうご存知だと思いますが、狙い点も当然違ってきます。

OTTはスリングショット本体のY字の先端部分にゴムを取り付けます。よって狙い点は写真左上のように『角』が基本となります。

ただし、ゴムの強さやターゲットまでの距離によっては弾道は水平ではなく重力で落ちていきますから、写真右上のように当然狙い点も変わってきます。(弾道と狙い点の変化については後述します)

TTFはスリングショット本体のY字の先端『側面』にゴムを取り付けます。よって狙い点は写真中段左のように『ゴムの中央』が基本となります。

ただし、TTFもOTTと同様狙い点も変わりますが、TTFの場合は狙い点が下がる場合、写真中段右のように狙い点がスリングショット本体に隠れてしまうということが起きます。

これがTTFの最大の欠点とも言えますが、大抵の場合、狙い点が隠れてしまうのは、弾道の関係でターゲットまでの距離が近すぎるか遠すぎるかのどちらかの場合が多いです。スリングショットの機種にもよりますが、目安としては5m以下と15m以上だと狙い点が隠れてくる傾向があります。

ただ、公式競技の距離(10m〜15mなど)であればおおむね気にする必要はなく、狩猟等のロングレンジ(20m、30mなど)になると狙い点が下がってきます。

少々詳しすぎる説明になってしまいましたが、基本はOTTの場合は先端角に狙い点を合わせて写真下段左のように2本のゴムが一本の線に見えるよう狙いを定めます。対してTTFの場合はゴム中央に狙い点を合わせて写真下段右のように2本のゴムが1枚の帯に見えるよう狙いを定めます。

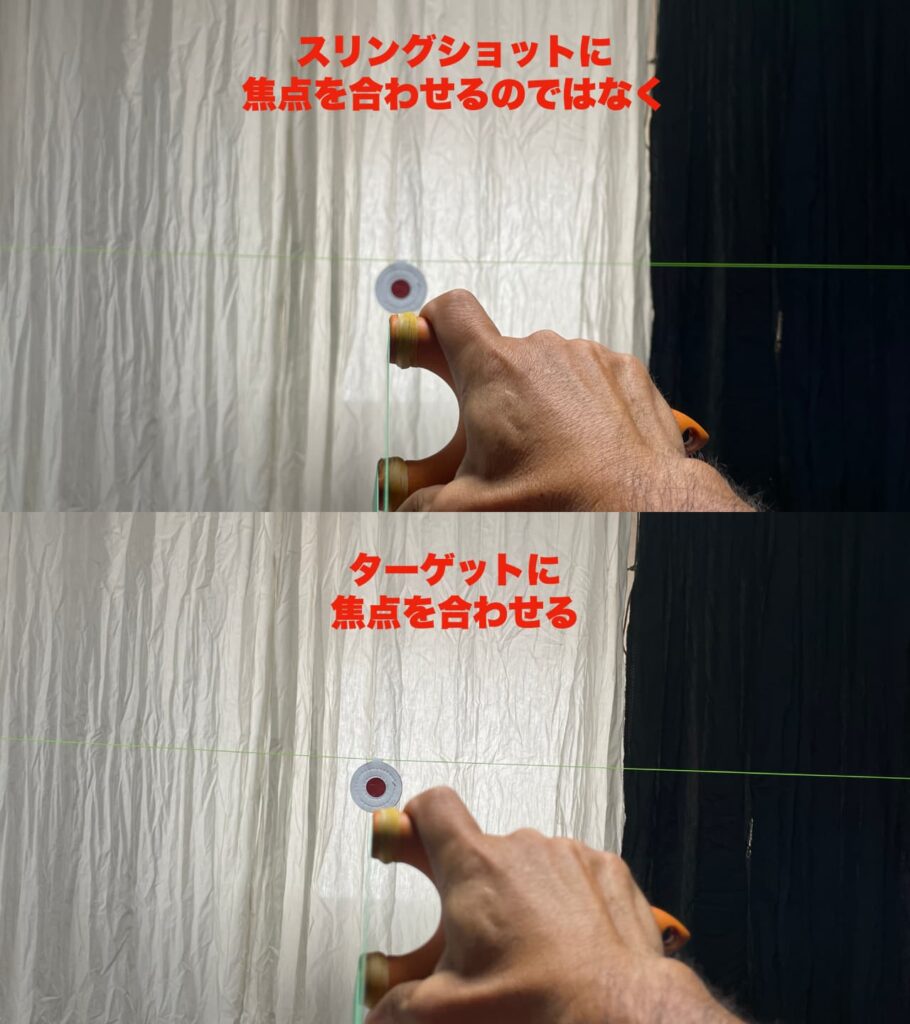

スリングショット本体よりもターゲットを見る

前項で狙い点とターゲットを合わせる時、ターゲットよりもスリングショット本体に視線を合わせていたと思います。

ターゲットがぼやけていてスリングショット本体がはっきり見えている状態だと思いますが、ポーチを放つ直前にはターゲットに焦点を合わせるようにしましょう。

銃の世界ではターゲット、フロントサイト、リアサイトを一直線上に置く場合、フロントサイトに焦点を合わせるべきと言います。

この状態だとフロントサイトがはっきり見えていて、ターゲットとリアサイトはボヤけて見えている状態です。

しかし、スリングショットでは2点のサイトがありませんから、最終的に焦点を合わせるのはターゲットにすべきであると思います。

最初はスリングショット本体の狙い点に焦点を合わせ、撃つ直前になったら焦点をターゲットに移してしっかりと見てポーチを放つようにしましょう。

ターゲット全体ではなく一点を狙う

ターゲットを見る時は、そのターゲットが自分にとって当たりやすそうに思える大きさのものであったとしても、なんとなく全体を狙わずに一点を狙うようにしましょう。

ターゲット全体を狙っていると、たとえ空き缶くらいの大きなものであっても、その油断から外しやすくなります。

缶全体を狙うのではなく、例えば写真の缶であればcolaの『o』のような一点に集中し焦点をあて弾を放ちます。

狙い点を小さくすればするほどミスも小さくなります。

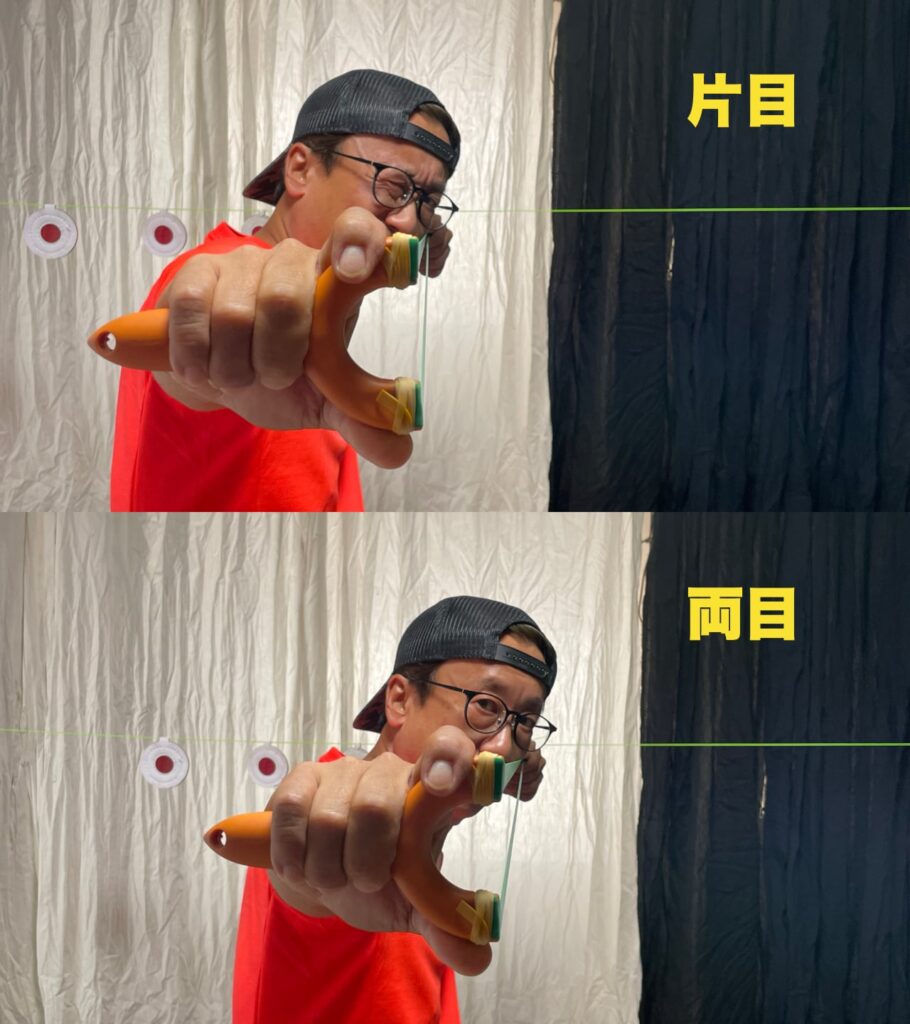

片目で見る?両目で見る?

スリングショットに限らず『射撃』と類するものを嗜んでいる方は、ターゲットを片目で見るか両目で見るかの論争に悩んだことがあるかもしれません。

片目で見る利点は、像がダブらずにはっきりと見えることです。

欠点は遠近感が分かりにくく視野も狭くなり、撃った弾道を視認しづらいことにあります。

両目で見る利点は、遠近感がつかみやすく視野も広がり撃った弾道を視認しやすいことです。

欠点は像がダブって見えてしまい慣れないとどちらの像で合わせたらよいか戸惑うことにあります。

結論としては「どちらでもよい」と思います。

スリングショットで弾を飛ばそうと思えば100m以上飛ばすことも可能ですが、それは「飛ばすことが可能」というだけであって狙うことなど不可能に近いものです。

実際の有効射程距離はおおむね10m〜20mくらいですし、競技や大会でもそれくらいの距離が多くなっていますので、片目で狙っても両目で狙っても大差はないでしょう。

当協会理事長の場合、片目と両目を併用しているとのことです。基本は片目で狙い、もう片方の目を開けたり閉じたり、いわゆるパチパチと見ているとのことです。色々と試してみて自分に合うやり方を見つけてみるとよいでしょう。

撃ち終えたすぐ後が大事

狙いすましてポーチを放った。撃ち終えた瞬間です。どうでしょう、当たっていましたか?

もし着弾点が左側(右撃ちの場合)や右側(左撃ちの場合)にズレることが多いのであれば、ポーチを放った瞬間に反動で本体の持ち手が動いてしまっている可能性が高いでしょう。

着弾点が左右にブレるのは他にも理由はあるのですが、おおむね持ち手のブレが主な原因の一つです。この場合の対処法は、撃った瞬間もそこで終わったのではなく1秒ほどそのままの姿勢を保つようにしましょう。

もちろんいくら気をつけていてもピンと張ったゴムを一気に解放するわけですから絶対に動かないようにするのは無理があります。しかし、これを気をつけることによって確実にヒット率は上がります。

また、撃ち終えた瞬間に手首をクルッと返す撃ち方があります。

この撃ち方の利点として、初速がわずかながらもアップすることや、ハンドスラップの軽減のために有効とも言われているようです。欠点は、その動作を体に覚え込ませて自然にできるようになるまで煩わしく感じることです。人によっては狙いを合わせるのに集中しづらいという人もいます。

当協会理事長はこの手首を返す撃ち方は取り入れていないとのことです。理由はやはり集中しづらくなるからということです。

この撃ち方は海外のスリングショット愛好家によく見られる撃ち方で、近年は日本でもこの撃ち方をする人も出てきていますので、この撃ち方でブレの動きを逃がすことができるかもしれません。色々と試してみるのも面白いと思います。

スリングショットのフォークヒットとは?

これまでに何度かお伝えしてきていますので、フォークヒットがどんなものかは大体お分かりかと思います。

ひと言でいえば、フォークヒットとは弾がスリングショットのフォーク(Y字の二股部分)に当たってしまう現象を言います。

このフォークヒットは非常に危険です。弾が本来の弾道を進まずに、パワーが十分ある状態でフォークにぶつかるわけですから、スリングショット本体の破損に繋がります。

破損するだけならまだいいのですが最も怖いのが「跳弾がどこに飛んでいくか分からない」ことにあります。後方に飛んでくることはまず無いものの、前の項でお伝えした危険帯(Danger Zone)の全域に渡ってくるからです。

危険帯(Danger Zone)= フォークヒット、といってもいいくらいです。

後述する動画の中でお伝えしていますが、当協会理事長も室内での練習の際に何度かフォークヒットしてしまいテレビを破損させたり、壁に穴を開けてしまったそうです。写真は当協会理事長所有のスリングショットです。人によってフォークヒットする部分は違いますが、理事長の場合は左撃ちで右手にスリングショットを持っていて、下側のフォークに当たるそうです。よく見るとフォーク先端が欠けているのが分かります。

ずいぶん怖がらせてしまったかもしれませんが、フォークヒットはショート・ドローではまず起きません。もちろんこれまでお伝えしてきたように、正しい姿勢や持ち方や狙い方が出来るようになってからということですが、ショート・ドローはポーチを位置を把握しやすく弾道がそこまでズレにくいためです。

それでも起きるフォークヒット

スリングショットも上達が進むにつれてフォークヒットも起きにくくなってきます。しかし、前項でもお伝えしたようにまったくゼロにすることはできません。上級者になってくるとフォークヒットもまずしなくなってきますが、それでも疲れてくるとフォークヒットしやすくなります。

疲れることによって、姿勢や持ち方、角度などに乱れが出てきて弾道がズレてフォークヒットします。これは中級者や上級者でも起こりえますので、疲れたなと感じたら休む、その日はもうやめるなどして事故のないようにしたいものです。

構造上、フォークヒットしやすいスリングショットがあります。

それはTTFタイプのスリングショットです。TTFは弾がフォークの間を通過していくものなので、OTTと比べてどうしてもヒットの可能性が高くなってきます。TTFタイプのスリングショットも素晴らしいものなので誤解してほしくはないのですが初心者は慣れるまではOTTでスタートしたほうがよいでしょう。

スリングショットの精度

スリングショットの精度、いわゆる『命中率』はどれくらいのものなのでしょうか?

こうした技術が伴うものは『練習』が全てなのですが、練習を重ねた上級者ですと10m離れたトランプを切断できるほどです。トランプの絵柄面に穴を開けるのではなく、なんと縦に置いた1mmにも満たないトランプを切断します。

もちろんこれはトリックショットの部類で百発百中とはいきませんが、上級者になるとこれだけのポテンシャルを出せるのは驚きです。10m〜15mくらいであれば空き缶に当てることは造作もないことですし、世界大会でもノックダウンという競技で最小4cmのターゲットに当てる選手はゴロゴロいます。

では、初心者だとどうでしょうか?

初心者では10mではもう精度は絶望的です。空き缶ほどの大きさのターゲットでも当たることはまずありません。これは慣れていないということが大きいですが、スリングショットはフォーク幅やゴムの厚さ、長さ、弾の重さと距離によって弾道が変わってくるために、狙い点も適宜変えていかなければいけないからです。

これを今までは1人で試行錯誤しながら練習を重ねて少しずつ上手くなっていくものでした。単純な道具ほど習得が難しいというわけですね。

といっても、がっかりしないでください。

後述する初心者練習法で行えば初心者でも5mで1cmのターゲットに当てられるようになります。

当たらない?弾道とフォーク幅の深い話

『弾道』という言葉をご存知でしょうか?弾道とは文字通り『弾の通る道』です。銃の世界でよく目にしますね。

銃のように超高速で弾を発射したとしても地球上では空気抵抗と重力があるために永遠に直進するものではありません。必ず山なりに下に落ちていきます。いわゆる狙撃銃に使われるライフル銃であっても100mで10cm以上落下するものも少なくありません。いわんやゴムを動力源とするスリングショットにおいては発射時から視認できるほど弾道が変わります。

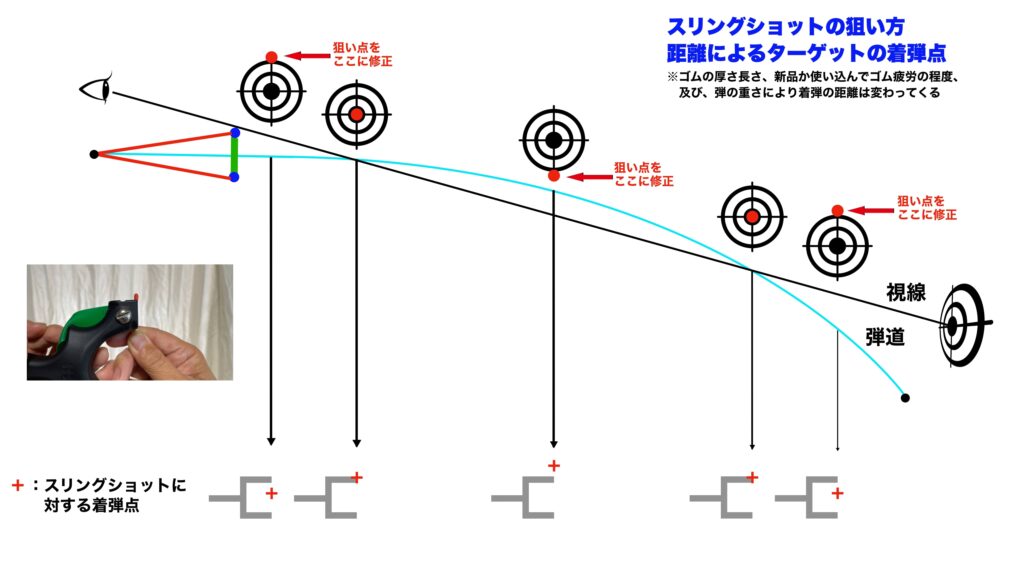

画像はスリングショットの狙い方と距離によるターゲットの着弾点を図にしたものです。

ゴムの厚さや長さ、新品かすでに使い込んでゴムが疲労しているか、弾の重さにより着弾点は変化しますが、おおむね図のような弾道を辿ります。

目線からターゲットまでの線が右下斜めに下がっていますが水平だと考えてください。

水平に描くと弾道がホップ(上がる)するように錯覚するため、あえて右下斜めに描いています。弾は重力がある以上、上がることはありません。落下するのみです。

目からターゲットまでの間に5つの着弾点がありますので順を追って(左から1、2…とします)解説しますと、1では近すぎるためにスリングショットの角に合わせてもポーチ保持位置の関係から狙い点よりも下に着弾します。この距離は2m〜5mくらいになります。

次いで2では、スリングショットの角と狙い点が一致してきます。この距離は概ね8m〜10m、15mあたりになります。

次いで3では、狙い点が反転してきます。反転すると弾が上がっているように錯覚しますが上がっているわけではなく、むしろ落下が大きくなりはじめています。この距離は概ね10m〜20mあたりになります。

次いで4では落下がさらに大きくなるため狙い点が再度スリングショットの角に戻ってきます。この距離は概ね15m〜25mあたりになります。

次いで5。落下はさらに大きくなり再度狙い点が反転していきます。この距離は概ね20m〜30mあたりになります。

射手の力量や撃つスタイル、ゴムの厚さや長さ、新品かすでに使い込んでゴムが疲労しているか、弾の重さにより上記の距離関係は若干変わりますが、スリングショットの弾道はこのように変化していきます。

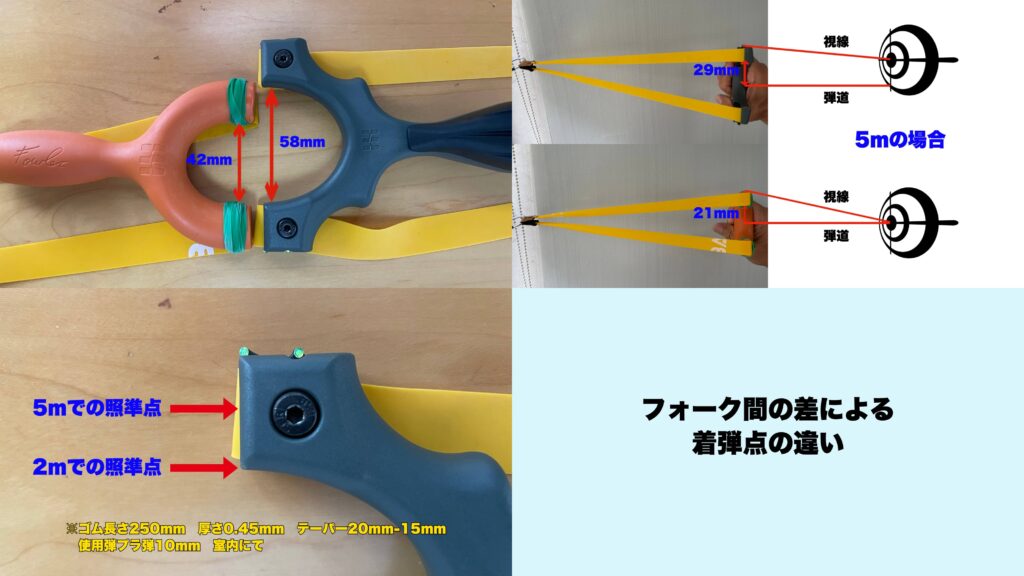

さらに2枚目の写真と図でも示している通り、スリングショットのフォーク幅も影響してきます。

フォーク幅がたとえ数センチしか変わらなくても、弾と狙い点との三角形の頂点にこれだけの差が生じてしまうというわけです。

この2枚の図及び写真を見せられると理論的に難しく感じるかもしれませんが、ある程度撃ち込んでみれば百聞は一見にしかずで、すぐ納得できると思います。

このように、スリングショットの弾道を頭に入れた上で練習を重ねると上達が早まることでしょう。

スリングショットは練習あるのみ!

スリングショットは日本でも昔からゴムパチンコと呼ばれ、子供たちが楽しんできた遊びの延長線上にある比較的新しいスポーツです。

特に他のスポーツのように激しく体を動かすものではありませんから、老若男女誰でもできますし、必要な道具にも対してお金もかかりませんので取り組みやすいスポーツであるのが最大のメリットです。

スリングショットは何か?というところから初心者がある程度のレベルまでの上達の過程を1ページで辿ると、かなり長くなってしまいましたがいかがでしたでしょうか。難しく感じた方もいらっしゃるかと思いますが、ゴルフやピアノの習得など、技術を要するものはどんなジャンルでも体が覚えて自然にできるようになるまで繰り返し練習するしかありません。

そうした習い事というのは、1週間に1度とか1ヶ月に1度くらいの練習量では中々上達するのは難しいものです。

一番いいのは自宅室内に練習できる環境を作ることです。弾を飛ばすスポーツですから一見危ないように感じますが、そのためにもここまでお伝えした方法で安全を十分確保していただければ、こんなに楽しく上達できるスポーツは他に類をみません。

ぜひ、ご自宅にシューティングレンジを作って繰り返し練習してみてください。一ヶ月後にはかなりの小さなターゲットも普通に当てられるようになるでしょう。

スリングショット初心者が1日30分3日間の練習で1cmの的に当てられる練習上達法(動画)

これまでお伝えしてきた練習上達法を初心者の方でも分かりやすく実践していただけるよう動画にまとめました。

1時間に渡ってしまいましたが、当協会理事長がこれまで全くスリングショットをやったこともなければ興味も無かった初心者に、直径わずか1cmのターゲットに当てられるようになるまでを指導収録したものです。

文章では中々伝えづらかった点やニュアンスなども動画を見ていただくことで理解が深まると思います。ぜひご覧いただき実践してみてください。

公式競技に挑戦してみよう

スリングショットを練習して、ある程度上手くなってきたらぜひ公式競技に挑戦してみましょう。

当協会では日本全国の市別による支部制を導入しており会員なら誰でもご自分の地元でエントリーできます。

所定の方法で成績を当協会まで送付いただければホームページ上で随時ランキング形式にて発表・表彰いたします。

※エントリー方法など詳しくは公式競技のページをご確認ください。

また、当協会では将来的にリアルタイムで日本一を決める『全国統一ジャパン・スリングショット・トーナメント』の開催も計画。そして、さらなる表彰システムや講習システムを考案中です。

ぜひあなたもスリングショット日本一を目指してください。そして共に世界の大会を目指していきましょう!